公開日:

こんにちは。あかねです!

早速ですがシステム導入や提案の現場で、こんな声を耳にしたことはありませんか?

- 「パッケージ製品では自社の業務にフィットしない」

- 「スクラッチ開発はコストも時間もかかりすぎる」

この間を埋める選択肢として、注目されているのが セミオーダー型kintoneアプリパッケージです。

セミオーダー型アプリパッケージについて(kintone公式サイト)

この記事では、先日2025年9月9日に開催したウェビナー【売れるセミオーダーアプリの切り札、カスタマイン】で取り上げた「セミオーダーの魅力と課題」、そして解決のためのアプローチを詳しく整理します。

参加できなかった方でも、ウェビナーを追体験するように理解を深められる内容ですので、ぜひ最後までご覧ください!

セミオーダー型kintoneアプリパッケージとは?

セミオーダー型kintoneアプリパッケージは、特定の業務や業種に合わせて設計されたアプリを土台にし、導入企業の要件に応じて調整できる仕組みです。

主な特長は3つ

- 業種ごとの知見を反映したパッケージ

営業、製造、建設、人事など、現場に即した形をすぐに利用できる。 - 導入スピードが速い

ゼロからの開発に比べ、最初から動く形があるためイメージがしやすい。 - 柔軟なカスタマイズ性

kintoneの強みを活かし、ノーコードで業務に合わせやすい。

「スピード」と「柔軟性」を両立できるのが大きな魅力です。

セミオーダービジネスをやる意義・価値

では、なぜ「セミオーダー型アプリ」という形が注目されているのでしょうか?

ここでは 作る側(SIer・パートナー企業) と 使う側(ユーザー企業)、双方の立場から見てみましょう。

作る側にとっての意義

- 売りやすい

「パッケージ」という形があることで、お客様にイメージを伝えやすく、商談を始めやすい。 - スピーディーに個別対応できる

ゼロからのスクラッチ開発と違い、短期間で提案・納品できる。営業から納品までのリードタイムを短縮。 - 差別化ができる

得意な業種や業務をパッケージ化することで、競合他社と明確に差をつけられる。 - 収益性を高められる

買い切り、月額、定額など柔軟な料金モデルを設計でき、ビジネスの安定化につながる。

使う側にとっての意義

- 導入のハードルが低い

完全スクラッチと違い、最初から土台があるため「ゼロから作る不安」が小さい。 - 自社業務に合わせやすい

パッケージに足りない部分を柔軟に調整できるため、「結局使えない」リスクを避けられる。 - スピード感を持って始められる

標準機能をベースにすぐ利用開始できるので、業務改善の効果を早く実感できる。 - 将来の拡張にも対応しやすい

運用しながら追加要件を足していけるため、成長や変化のある業務にも対応可能。

つまり、作る側にとってはビジネスの武器となり、使う側にとっては安心して導入できる仕組み。

セミオーダーは双方にとって意義のあるアプローチなのです。

ただし、この価値を十分に発揮するためには、現場で避けて通れない課題に向き合う必要があります。

現場で必ず出てくる課題

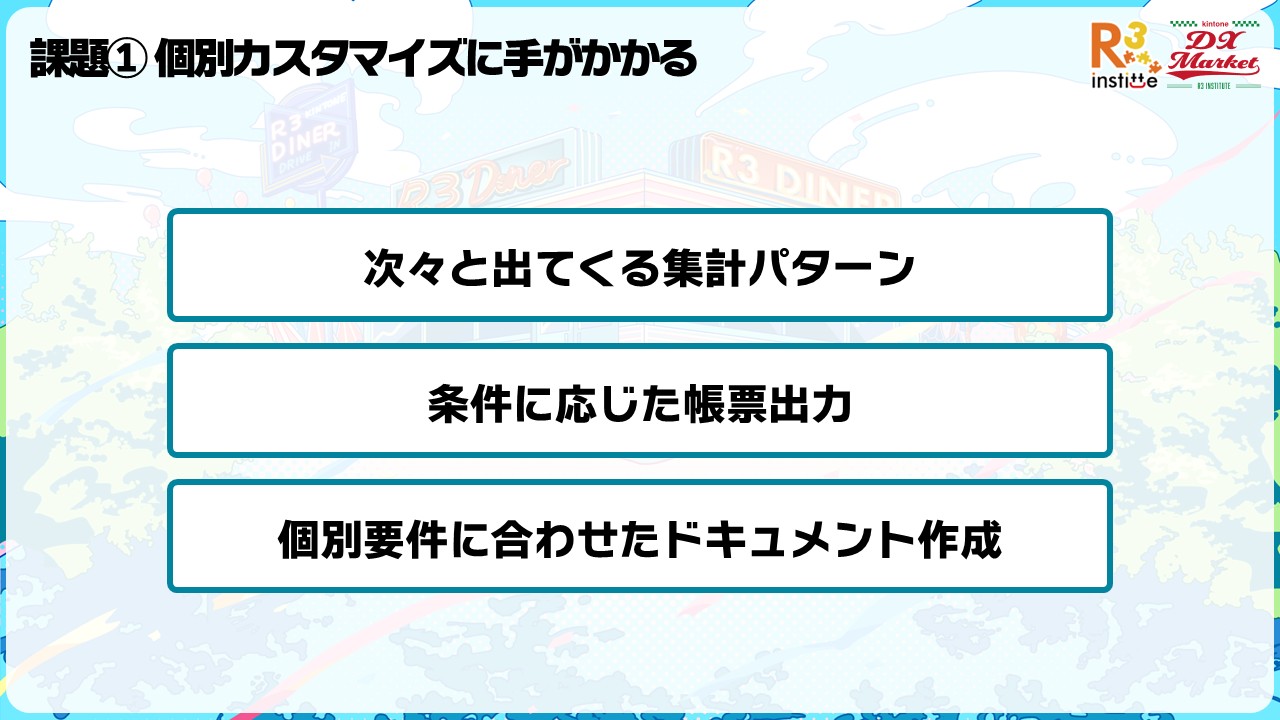

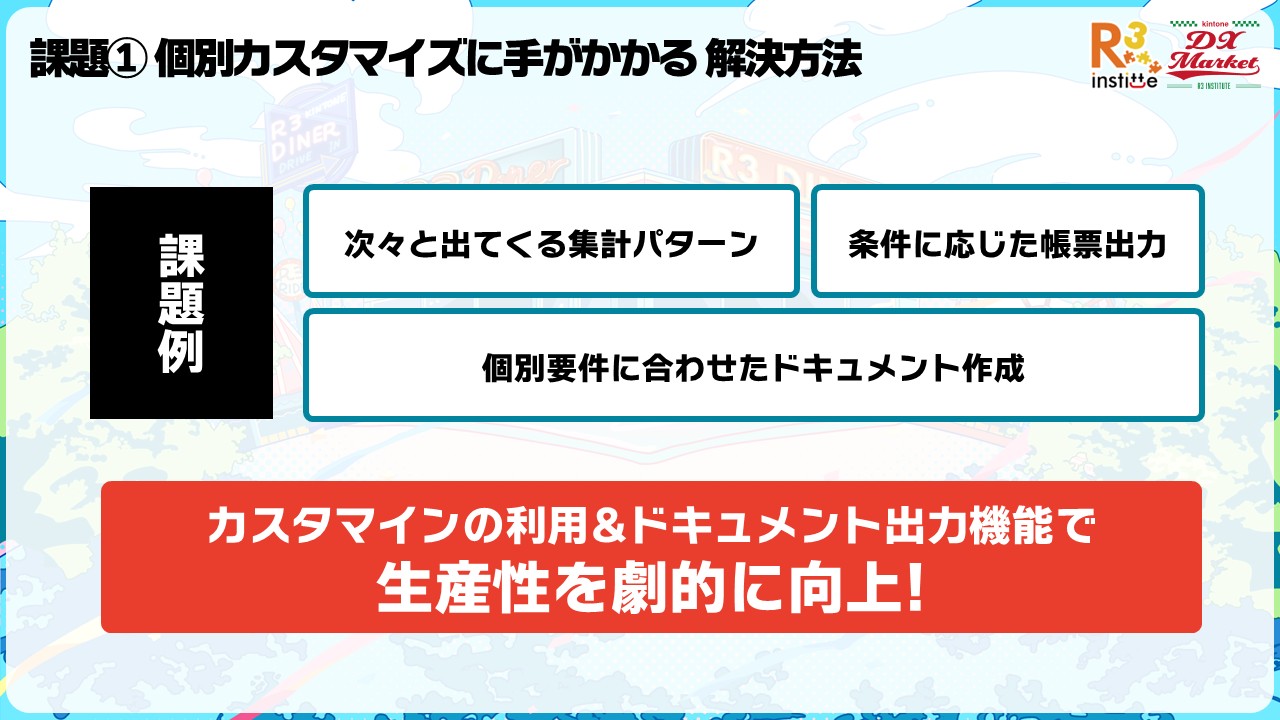

個別カスタマイズが止まらない

セミオーダーの導入は、最初はとても順調に見えます。

「部門ごとの集計ができれば十分です」──そう言って始まるプロジェクトは少なくありません。

ところが、実際に運用が始まると状況は一変します。

「やっぱり製品ラインごとに集計したい」「営業担当別でも見たい」「海外拠点も追加したい」。現場の声は次々と上がってきます。

帳票等も同様です。

営業部からは「取引先ごとにフォーマットを変えてほしい」、経理部からは「納品書にQRコードを載せたい」、経営層からは「請求書にロゴを入れてブランディングを統一したい」。

こうした要望は一つひとつは小さいのですが、積み重なれば膨大な作業量になります。

しかも、それぞれの変更は「少しだけ違う」ために再利用が難しく、結果的に フルスクラッチ開発と同じくらいの工数 に膨らんでしまうのです。

さらに見逃せないのがドキュメント対応です。

要件定義書、マニュアル、画面キャプチャ付きの操作説明書…。小さな変更であっても、関連資料の更新は必須。

「開発作業よりドキュメント修正のほうに時間がかかっている」という声が現場から出てくるのも珍しくありません。

- 作る側にとっては、収益に直結しない作業でリソースを消耗する状況。

- 使う側にとっては、「お願いしてもすぐに対応してもらえない」という不満が募り、改善のスピードが落ちてしまう状況。

こうして「セミオーダーのはずが、いつの間にか手間ばかり増えてしまった」というジレンマに陥るのです。

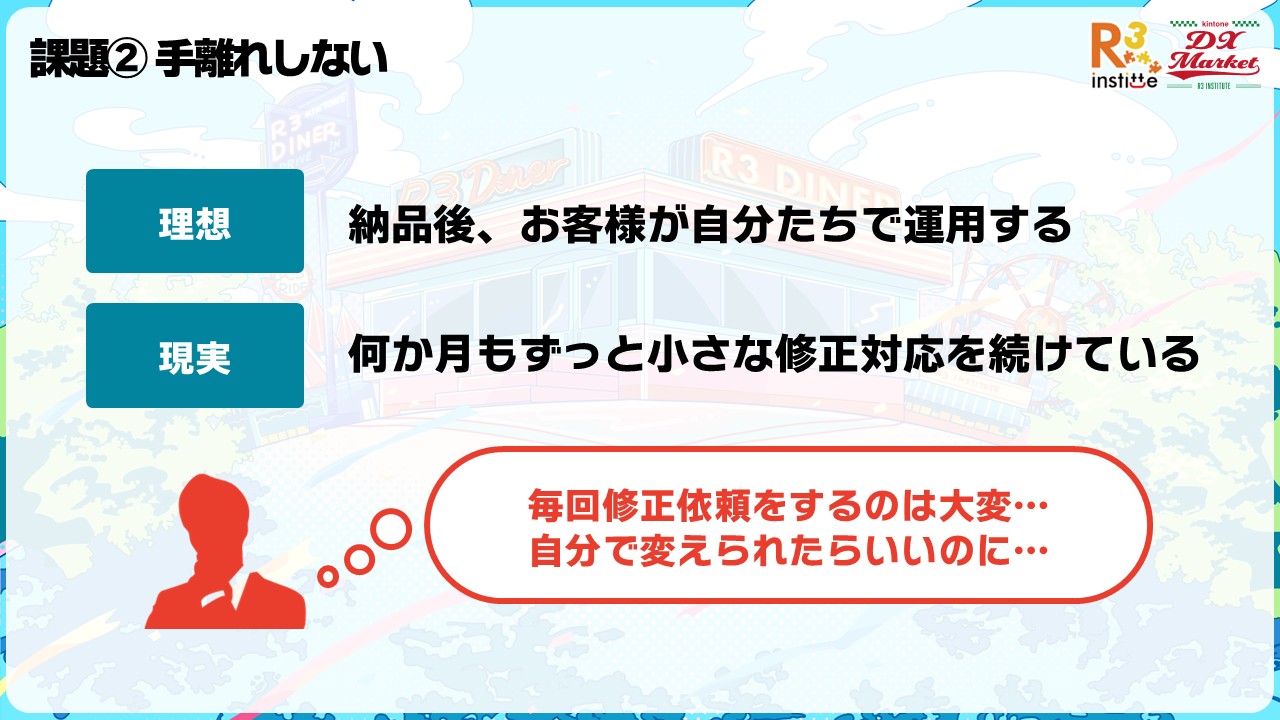

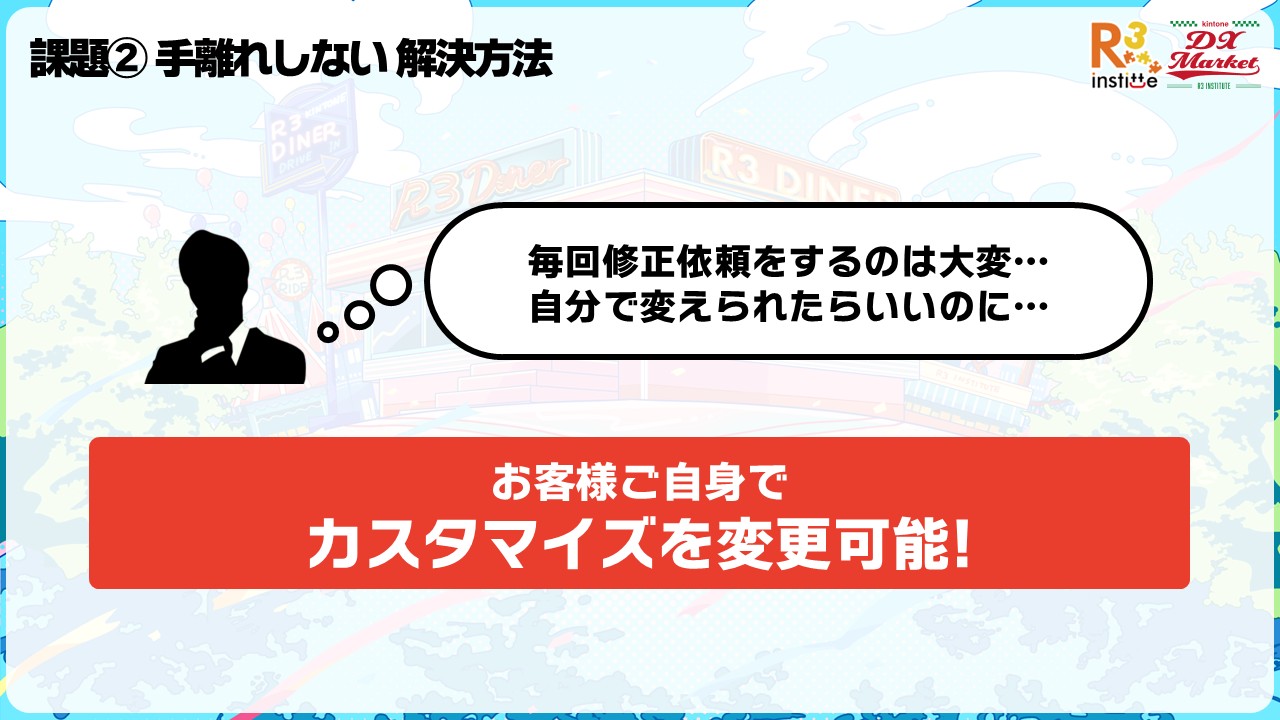

手離れしない運用

もうひとつ、多くの現場で必ず直面するのが“手離れの悪さ”です。

本来であれば、納品後は顧客自身が運用できる状態を作り、ベンダーは次の案件に進むのが理想です。

しかし、実際には納品後すぐに小さな依頼が舞い込みます。

- 「承認ルートに新しい部長を追加してほしい」

- 「定期処理の実行時間を30分遅らせてほしい」

- 「通知条件を“全社”から“営業部だけ”に変えたい」

これらは作業そのものは数分で完了することがほとんどです。

しかし、そこには必ずプロセスが伴います。

依頼を受ける → ヒアリング → 見積 → 社内承認 → 納品作業 → 報告…。

結果的に「5分の修正」に半日〜1日が費やされてしまうのです。

- 作る側にとっては、少額の対応に多くの工数を奪われるため、効率が悪い。

- 使う側にとっては、依頼してから数日経たないと反映されないため、「業務改善のスピード感が出ない」という不満が募る。

このように「小さな修正依頼」が積み重なることで、ベンダー依存から抜け出せない構造が生まれてしまいます。

「せっかくセミオーダーにしたのに、自走できず、結局は外注頼み」という状況に陥るのです。

カスタマインで見えた解決のヒント

ここまでご紹介した「個別カスタマイズが止まらない」「手離れしない運用」。

多くの現場で耳にする“あるある課題”ですが、実はこれらに共通する解決アプローチがあります。

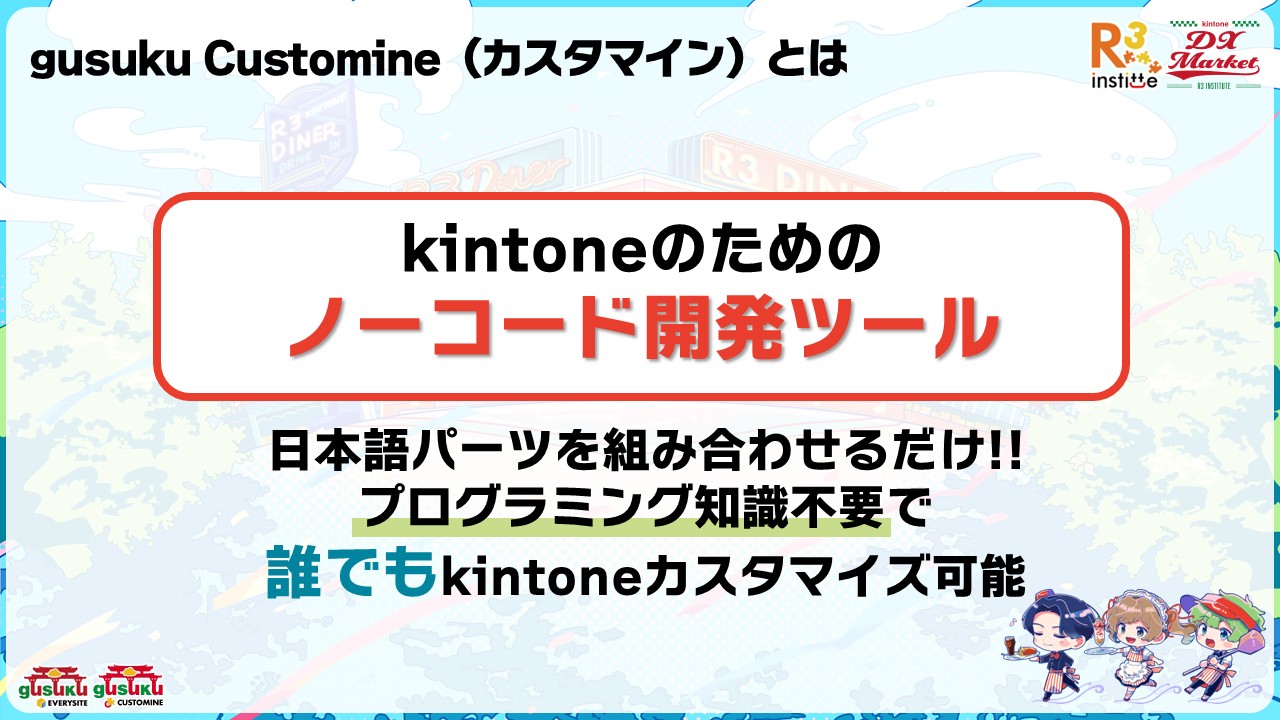

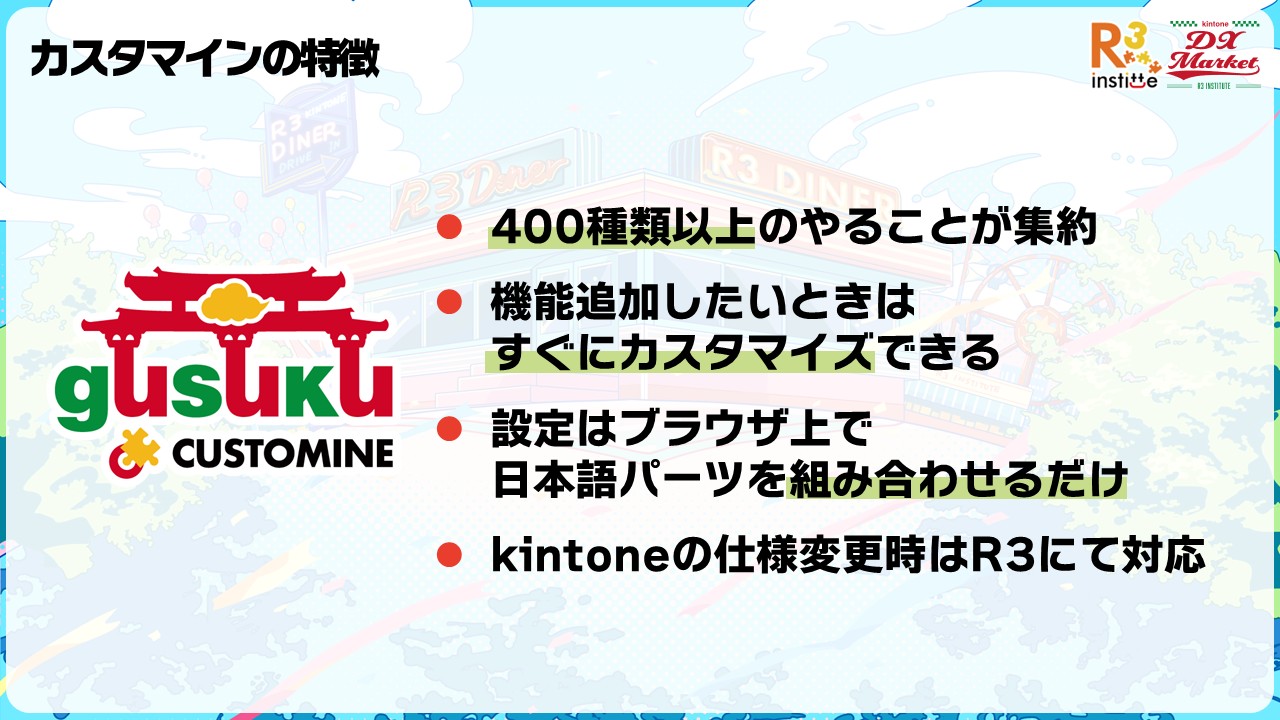

それが gusuku Customine(カスタマイン) です。

開発生産性向上とドキュメント作成の効率化

まずは「個別カスタマイズが止まらない」課題に対して。

従来であれば、要件が増えるたびにJavaScriptを追加し、テストを繰り返す必要がありました。

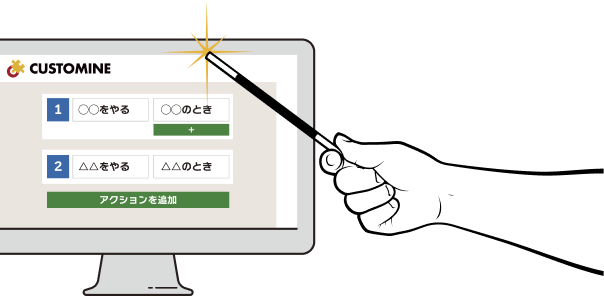

しかしカスタマインなら、400種類以上のやることパーツを組み合わせるだけ。デモでもご覧いただきましたが、コードを書かず、数クリックで要望に対応できます。

帳票対応は、「新しい請求書フォーマットを追加したい」というリクエストに、最短工数でお答えするカスタマイズ方法をご紹介しました。設定を工夫すれば、カスタマイズの修正は不要でテンプレートレコードをアプリに追加するだけで対応することもできます。

さらに、現場を悩ませていたドキュメント作成。

カスタマインは設定内容をそのままExcelに出力できます。(機能詳細はこちらをチェック!)

単なる一覧ではなく、カスタマイズ内に記入したコメントや関連アプリ情報まで含まれているので、そのまま納品資料に活用可能です。

「開発よりドキュメント作成のほうに時間を取られている」と感じていたSIerの方にとって、これは非常に大きなインパクトになるでしょう。

作業時間を削るだけでなく、“開発とドキュメント作成の両方”を劇的に効率化できる。これこそがカスタマインによる生産性革命です。

顧客が自分で変更できる環境

次に「手離れしない運用」の課題について。

カスタマインを導入することで、顧客自身が多くの設定を調整できるようになります。

例えば、定期処理の時間変更。

従来なら「10時開始を11時にしてほしい」と依頼を受けてから数日がかりでしたが、カスタマインなら顧客自身が数クリックで設定可能です。

さらに、吹き出し機能を活用すれば、アプリ画面上に説明を表示し、現場ユーザーが迷わず操作できるようになります。

これは「システム部門に問い合わせなくても現場で使える」安心感を、ユーザー自らが生み、利用定着に繋げることができます。

結果として、

- 作る側は小さな依頼対応から解放され、本来の提案・開発に集中できる

- 使う側は「必要な時にすぐ変更できる」スピード感を手に入れられる

まさに、両者にとって“本当の手離れ”が実現するのです。

付加価値としての広がり

ここまででご紹介したように、カスタマインは「個別カスタマイズが止まらない」「手離れしない運用」といったセミオーダーの“あるある課題”を解決するための有効な手段です。

しかし、価値はそれだけでは終わりません。

実際に導入してみると「こんなことまでできるのか」と感じる、カスタマインを導入することでの付加価値が見えてきます。

AI連携による業務の高度化

まず一つ目は AI連携 です。

ウェビナーでも触れましたが、問い合わせ履歴をAIに要約させる、売上データをAIに分析させて予測を立てる──こうしたことが特別な開発なしに実現できます。

APIキーとプロンプトを用意するだけで利用できるため、難しい技術を持っていなくてもAIの力を業務に取り込めるのです。

ここで大事なのは、作る側・使う側の両方にとってメリットがあるという点です。

- 作る側にとっては、新しい提案の引き出しとして差別化につながる。

- 使う側にとっては、現場の業務改善が加速し、最新のテクノロジーを“手軽に”享受できる。

AI活用がビジネスの競争力を左右する時代において、この仕組みを持っているかどうかは大きな違いになります。

価格の安定化と提案のしやすさ

二つ目は 価格の安定化 です。

スクラッチ開発では、追加要件が出るたびに見積が膨らみ、案件によって価格が大きく変動します。

またプラグインを多用すれば、そのライセンス費用が積み上がり、顧客から「結局いくらになるのか分からない」という不安が出てしまいます。

カスタマインを活用すれば、ほとんどの要件をやることパーツでカバーできます。

その結果、提案価格がシンプルに整理され、案件ごとの大きな変動が少なくなります。

- 作る側にとっては、見積を作りやすくなり、価格説明で悩むことが減る。

- 使う側にとっては、「予算の中で安心して導入できる」という心理的ハードルが下がる。

つまり価格の安定化は、単なる「コスト管理」ではなく、商談を前に進めるうえでの信頼材料にもなるのです。

このようにカスタマインは、セミオーダーの課題を解決するだけでなく、AI連携による高度化、価格の安定化による安心感という形で、さらに広がる価値を提供します。

まとめ

ここまで、セミオーダー型アプリの「魅力」と「現場で必ず直面する課題」、そしてそれを解決するためのカスタマインのアプローチをご紹介してきました。

振り返ると、セミオーダー型アプリには大きな意義がありました。

- 作る側にとっては「売りやすく、差別化でき、収益を安定化できる武器」

- 使う側にとっては「導入のハードルを下げ、スピード感と柔軟性を両立できる仕組み」

しかしその一方で、現場では必ず次のような課題が生まれます。

- 個別カスタマイズが止まらず、結果的に工数が膨らんでしまう

- 小さな修正依頼が積み重なり、“手離れしない運用”に陥ってしまう

ここを放置すると、せっかくのセミオーダーが「ただの手間増し」になってしまいます。

そこでカスタマインが登場します。

ノーコードで柔軟に対応できる仕組みによって、

- 作る側は小さな改修に追われることなく、本来注力すべき新しい提案や開発に集中できる

- 使う側は「必要な時に必要な変更ができる」スピード感を手に入れ、運用の自由度が高まる

つまり、双方にとっての“本当の手離れ”が実現するのです。

さらに、AI連携による業務の高度化、価格の安定化による提案のしやすさといった付加価値まで得られるのがカスタマインの強みです。

セミオーダー型kintoneアプリパッケージは、パッケージ製品とスクラッチ開発のいいとこ取りを実現できるだけでなく、作る側と使う側の双方に確かなメリットをもたらす考え方です。

そして、その価値を最大限に引き出す切り札がカスタマインなのです。

ぜひこの記事をきっかけに、セミオーダーの可能性を正しく理解し、皆さんの現場や提案活動に活かしていただけると嬉しいです。

投稿者プロフィール

-

サイボウズのパートナーさん担当です!

gusuku Customine大好きで転職しました!

最新の投稿

gusuku2025年12月17日1〜3アクションで完結できるおすすめカスタマイズ 5選

gusuku2025年12月17日1〜3アクションで完結できるおすすめカスタマイズ 5選 gusuku2025年12月11日第5回:gusuku Everysiteでイベント申込みサイトを作る話

gusuku2025年12月11日第5回:gusuku Everysiteでイベント申込みサイトを作る話 gusuku2025年9月25日2025年9月18日カスタマインのユーザー交流会『ちむぐくる仙台』を開催しました!

gusuku2025年9月25日2025年9月18日カスタマインのユーザー交流会『ちむぐくる仙台』を開催しました! gusuku2025年9月17日セミオーダー型kintoneアプリパッケージのリアル ~導入・提案で必ずぶつかる課題と解決のヒント~

gusuku2025年9月17日セミオーダー型kintoneアプリパッケージのリアル ~導入・提案で必ずぶつかる課題と解決のヒント~