公開日:

こんにちは。システム開発グループの大澤です。

弊社の「キミノマホロ」には、既存業務の改善に関するご相談を多くいただいています。kintoneを導入する場合、Excelからkintone、パッケージソフトからkintone、kintoneからkintone、といろいろなパターンがありますが、いずれの場合にも既存のデータの扱いをどうするか?という課題が出てきます。

新システムの仕様や運用開始後に業務をどうまわすかというのはとても大事なことですが、旧システムのデータをどうするかということが検討時には忘れられている、または後回しになっていることが多いように思います。今回は、私がシステム開発時のデータ移行についてどのように検討を行っているかを書いてみたいと思います。

事例を踏まえたデータ移行のポイント紹介については以下の記事も参考にしてみてください。

そもそもデータ移行は必要か?

最初に考えるべきことは、そもそもデータ移行が本当に必要か?ということです。

既存のExcelやシステムは捨てないといけないでしょうか?インフラやライセンスの問題で使用し続けることが難しい場合にはデータ移行が必要かもしれませんが、旧システムのデータが参照できるのであればデータ移行は必須ではありません。年度の切り替えのタイミングまでは旧システムを使用し、新年度から新システムに切り替える(並行稼働期間は取るにしても)ようなことはできないでしょうか?

また、万が一に備えて復旧ができれば十分という場合は、データをファイル出力して保管しておくだけでも良いでしょう。仕掛中のデータについても、件数によっては新システム側で手入力してしまう方が早いかもしれません。このあたりは現場の業務をまわすために最低限どのようなデータが必要かを考えて、データ移行の要否を決める必要があります。

データ移行は大変

このようなことを最初に考える理由は、データ移行作業というのは手間のかかる作業だからです。

データ移行は、過去のデータを正確に扱う必要があるため、単純なコピー作業では済まないことが多く、工数やコストが想定以上に膨らむ要因になります。システムの規模にもよりますが、データ移行作業が費用の何割かを占めてしまうことも珍しくありません。開発費用や納期をできるだけ縮めることを考えると、必要のないデータ移行は避けたいところです。

どういったデータを移行するか

データ移行が必要となった場合、次に考えるのはどういったデータを移行するかです。

例えば、以下のようなパターンがあります。

- 全件移行が必要な場合

業務上、過去の対応履歴などを常時参照する必要があるケース。 - 今年度のデータだけで十分な場合

年度末集計のために当年度分のみ必要なケース。 - 現在仕掛中のデータのみでよい場合

仕掛中案件が多く、手作業での移行が困難なケース。

のように、システムによって要件は変わってきます。

移行するデータ量が多くなればなるほど、データ移行にかかる時間は伸びていきます。闇雲に全部移行するのではなく、必要なデータに絞って移行したいところです。もし全件移行が必要としても、過去の完了分のデータは別アプリに移行することで、既存システムのデータの変換をなくすなど、手間を減らすことを検討しましょう。

どのようにデータを移行するか

移行元のシステムからはどのような形でデータを取り出すことができるでしょうか?

- kintoneにそのまま取り込めるもの

- 項目の値の形式が違っていて、変換をかけないといけないもの

- 新システムとは構成が違っていて、事前に紐づけなどを行わないといけないもの

移行元のシステムからデータの変換が必要ないのであれば、kintoneのファイル読み込み機能でインポートすることができそうです。

変換が必要な場合は

- 移行データをExcel等で修正してインポート

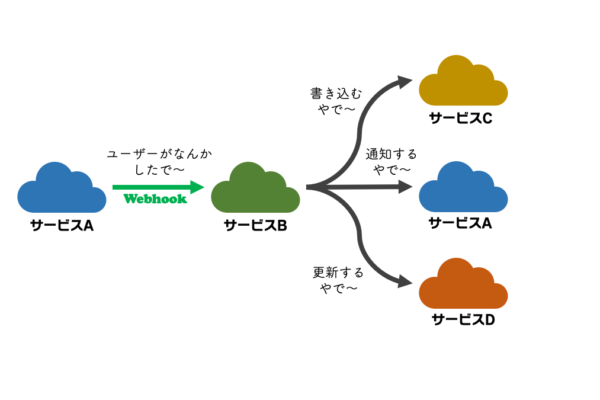

- 移行データをいったんkintoneにインポートして、gusuku CustomineやRPAを使ってデータ変換する

- 移行データ移行用プログラムを用意して、データ変換をしてインポート

という順番で運用できるか考えることが多いです。上から順に開発費用が増えていくイメージです。

1.は開発費用はかかりませんが、作業の手間はかかります。データ移行は本番では一度実行して終わりかもしれませんが、データの検証は入念に行う必要があるため、検証環境では何度もデータ移行を実行することになります。繰り返し作業を行う前提で、どういったやり方が一番良いか考える必要があります。

特にkintoneでプロセス管理を有効にする場合は、インポート時にはプロセス管理のステータスは設定ができないため、データ移行後にプロセスを進める必要があります。インポート後にデータ操作を行うのであれば、そのタイミングでデータ加工も併せて行う方が効率的です。

データのインポートは、kintoneのCSVインポート機能を使うのか、cli-kintoneのようなコマンドラインツールを用いるのか、あるいはデータ移行用プログラムからREST APIを実行して行うのか、データ量や移行作業のやり方に応じて選択します。

いつデータを移行するか

データ移行は、特にデータ量が多い場合は処理に時間がかかります。そのためシステムの切り替えは平日ではなく、土日祝のような休業日に行うことが多いです。データ移行がうまくいかないと、最悪の場合はシステムの切り替えが延期になってしまうため事前に十分に確認を行っておく必要があります。新システムの開発が一通り終わったらデータ移行用の処理を用意し、リハーサルを行って問題なく移行できることを確認しておかなければなりません。

大事なことは、あらかじめデータ移行のための時間を作業スケジュールに盛り込んでおくことです。検討時にデータ移行の考慮が漏れていると十分な作業時間が取れず、問題の発生につながってしまいます。

まとめ

今回は、私がkintoneへのデータ移行時にどのような順序で検討しているかについて、これまでの経験をもとにご紹介しました。データ移行についてお悩みの方はご参考にしてください。

なお、アールスリーのシステム開発メニュー「キミノマホロ for kintone」では、データ移行のためのメニューをご用意しています。

システム開発グループではkintoneに関するお悩み相談をお受けする「kintone駆け込み相談室」を随時開催しています。kintoneのシステム開発でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

必要なものを、必要なだけ。

業務改善の新しいカタチ。

kintoneを活用した業務改善・システム開発サービス

kintoneを活用した業務改善・システム開発サービス

投稿者プロフィール

- システム開発グループ マネージャー

最新の投稿

kintone2025年12月19日JavaScriptカスタマイズをカスタマインに移行する時に大事なこと

kintone2025年12月19日JavaScriptカスタマイズをカスタマインに移行する時に大事なこと kintone2025年11月14日kintone開発の仕様検討って何をするの?

kintone2025年11月14日kintone開発の仕様検討って何をするの? kintone2025年10月17日業務改善アシストをうまく使っていただくために必要なこと

kintone2025年10月17日業務改善アシストをうまく使っていただくために必要なこと kintone2025年9月19日kintoneシステムの保守どうしてますか?

kintone2025年9月19日kintoneシステムの保守どうしてますか?