公開日:

ご無沙汰しております、おたかです!

1月に入社して、気づけば季節は冬から夏へ……あっという間に半年が過ぎました。

入社ブログでも書きましたが、実は私、入社するまで kintone も IT もまったくの未経験でした。

そんな私がこのアプリ作成、運用にチャレンジするきっかけとなったのは、先輩からのひと言でした。

「前職の仕事をアプリにしてみると理解が深まるよ!」

その瞬間、舞台袖の匂いや稽古場のざわめきが頭の中によみがえりました。

かつて自分が身を置いていた世界――歌劇団。

私は舞台の上で男役を務めていました。

舞台裏の現実と「もっとラクにできたのでは…」という思い

舞台の世界では、配役の調整や稽古の段取り、衣装や小道具の管理など、

多くの業務がExcelや紙台帳で進められていて

当時はそれが当たり前で、特に疑問も抱いていませんでしたが、今振り返ると、

「あれってみんな大変だったよな。もっとラクにできたんちゃうかな……」

と思う場面が山ほどあります。

そこで、kintone と gusuku Customine を使って、劇団の運営を効率化していきたいと思います!

(※このブログ内のやり取りはフィクションです、あしからず…笑)

さあ、舞台裏をちょっと覗いてみませんか?

第1回は、劇団運営の基盤となる【団員管理アプリ】をご紹介します!

舞台裏の混乱を減らす、情報の一元化

kintoneを学び始めて最初に「これいい!!」と感じたのは

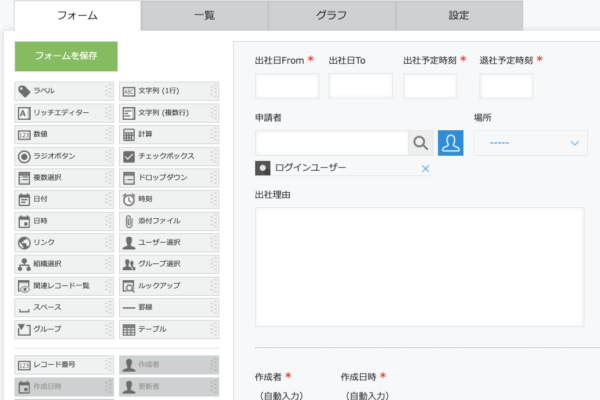

「アプリがドラッグ&ドロップだけで作れる」という手軽さでした。

専門的なプログラミング知識がなくても、自分の業務やチームに合わせたアプリをすぐ形にできる。

最初に思いついたのは、Excelや紙台帳で管理していた情報のアプリ化です。

Excelや紙台帳のように、場所や形式がバラバラな情報を1つの場所に集約したい!

これにより、必要な情報を探す手間が減り、最新情報を全員が同じ状態で確認できます。

舞台づくりと情報共有の難しさ

使っていくうちに気づきました――

管理だけでなく、コミュニケーションまで同じ場所でできること が、何よりの魅力だということに!!

歌劇の舞台づくりには、演者はもちろん、演出家、振付師、歌唱指導、舞台美術、照明、音響など、多くの人が関わります。

演者側のやり取りだけを見ても、かなり複雑です。

・演出家から「この場面はもっと余韻を残して」と言われれば、相手役との間合いや立ち位置を変える

・振付が変われば、立ち位置に合わせて歌の入りを早めたり、衣装の扱いを工夫する

・歌唱指導から新しい表現指示が入れば、動きや感情表現をそれに合わせて調整する 一方、スタッフ側でも同じことが起こる。

一つの変更が別の役割に影響し、その結果がまた別の部門にフィードバックされる――まさに“生きたやり取り”の連続です。

ところが現場では、口頭や紙メモでのやり取りが多く、情報の抜け漏れや更新ミスが起こりがち。

そこでkintoneを使えば、その場でコメントを書き込め、演者もスタッフも同じ情報を共有できます。

これで長期公演の際にブレが生じたときも見返せば修正ができる!

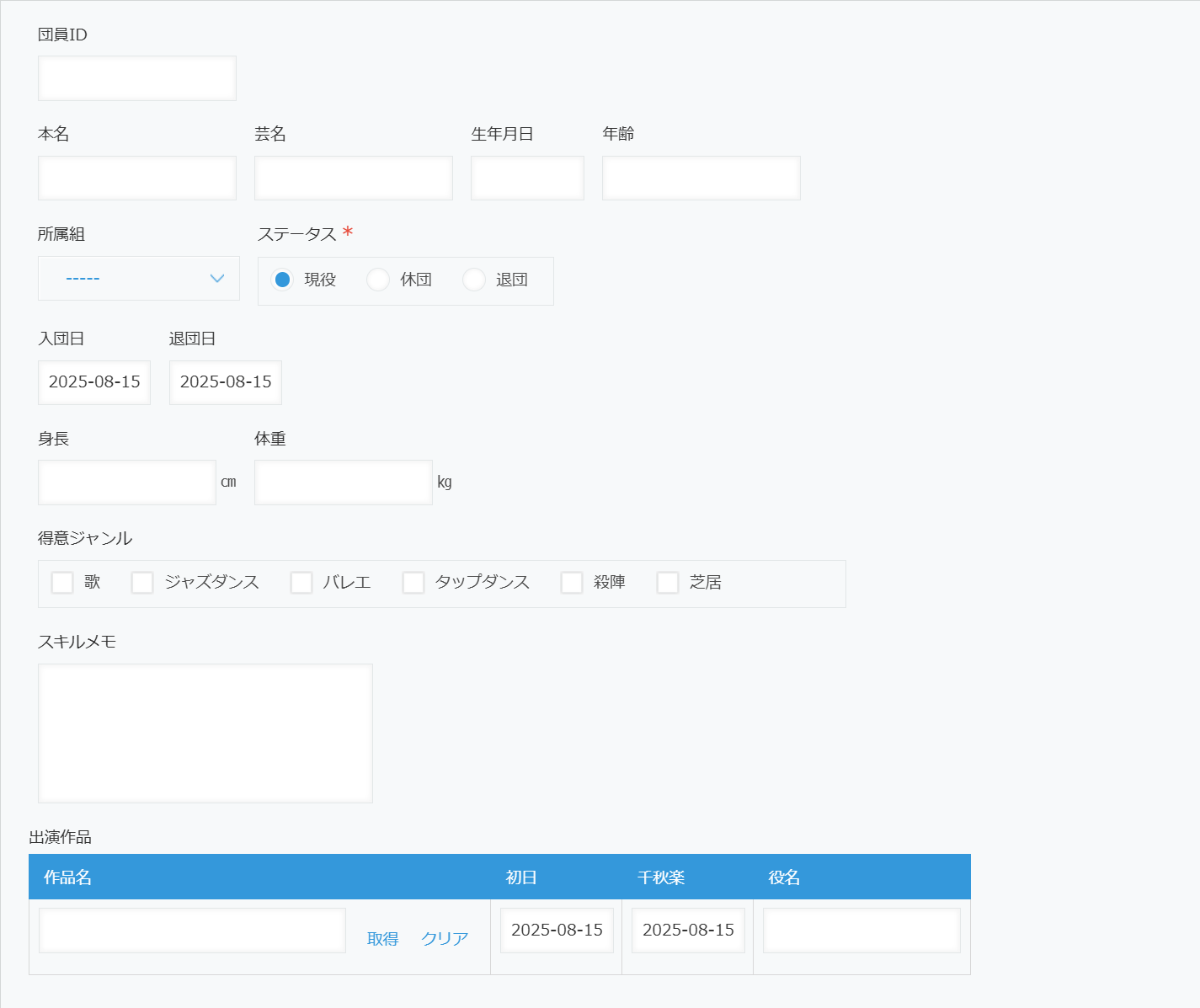

団員管理アプリ

最初に作ったのは、劇団運営の土台となる「団員管理アプリ」です。

このアプリをマスタとして、作品管理、配役表や稽古スケジュール、衣装・小道具管理など、さまざまな関連アプリを連動して作っていける――そう確信しました。

そんなある日、ふと耳に響いたのです。

某振付の先生の声が。

「これ、どうしたらいいの?」

……幻聴でした(笑)

でも、絶対に言われると思いました。

将来的には演者や演出家、振付師、歌唱指導など現場の全員に使ってもらいたい。

けれども、いきなり全員を対象にすると操作に不慣れな人にはハードルが高く、定着に時間がかかるのは目に見えています。

そこでまずはPC操作に慣れている運営スタッフ向けに設計しました。

運営側がスムーズに使いこなせれば、そのノウハウや運用ルールを持って現場に広げていくことができ、

結果として現場浸透が早まる――そう考えたからです。

運用ポイント

・貯めたい情報はフィールドへ(例:身長、得意分野、入団日)

・一時的に共有する情報はコメントへ(例:稽古中の指示、急な変更)

・スマホ対応で、稽古場や移動中でも更新可能

まずは基本機能だけで構築しました。

これでいいのか…という不安

勢いよく作り始めたものの、

「もっと作り込まないと使ってもらえないのでは?」と不安が募り、時間ばかりが経過していく。

そんなとき、「kintone SIGNPOST」の存在を知ります。

背中を押してくれたのが【SIGNPOST 0-02 素早く繰り返す】

完璧を目指すよりも、まずは75点を目指して素早く実装し、運用しながら改善していくという考え方です。

「そうか、kintoneは小さく産んで大きく育てられるツールなんだ!」と気づき、肩の力が抜けました。

私のアプリもこれから回を重ねて、もっと現場にフィットしていくはずです。

まとめ

目的を明確に

何のためにアプリを作るのかを最初に決めておくことで、方向性がブレず、現場にも説明しやすくなる。

素早く繰り返す

完璧を目指して足踏みするよりも、まずは“75点”でリリース。現場の声を反映しながら、アプリを育てていくことが大切。

次回

「せっかく作ったアプリ、便利なはずなのに…『使いにくい!』と言われてしまった!」

現場の声を受けて、いよいよ gusuku Customine を検討します。

投稿者プロフィール

最新の投稿

kintone2025年10月22日【第2回】元・歌劇団男役がkintoneで舞台裏を変える

kintone2025年10月22日【第2回】元・歌劇団男役がkintoneで舞台裏を変える kintone2025年10月3日2025年10月1日カスタマインのユーザー交流会『ちむぐくる札幌』を開催しました!

kintone2025年10月3日2025年10月1日カスタマインのユーザー交流会『ちむぐくる札幌』を開催しました! Uncategorized2025年9月12日2025年9月11日カスタマインのユーザー交流会『ちむぐくる福岡』を開催しました!

Uncategorized2025年9月12日2025年9月11日カスタマインのユーザー交流会『ちむぐくる福岡』を開催しました! kintone2025年8月21日【第1回】元・歌劇団男役がkintoneで舞台裏を変える

kintone2025年8月21日【第1回】元・歌劇団男役がkintoneで舞台裏を変える