公開日:

皆さんこんにちは。たまには営業チームのマネージャらしいブログを書いてみたいと思います。改めまして、カスタマインを中心とする gusuku シリーズのセールス・カスタマーサクセスチームの担当しています築山です。

今回の記事はアールスリーのセールス・カスタマーサクセスチーム内でも良く話している内容を改めて言語化してみたものです。

言葉だけでは価値は伝わらない

kintoneやその連携サービスを提案する営業活動において、たびたび壁になるのが「伝えたつもりが、伝わっていなかった」問題です。

Web会議が主流となった今、対面なら補える空気感や身振り手振りのニュアンスは伝えにくくなり、些細な認識のズレが商談の足を引っ張るケースも少なくありません。

「そこ、そういう意味じゃなかったんだ…」という経験、心当たりのある方も多いのではないでしょうか。

そうしたズレを防ぐために、そして提案の納得感や理解度を上げるために、私たちが重視しているのが「同じモノを見ながら話す」ということです。

非常にシンプルですが、これは営業の質を一段引き上げてくれる、基本にして最強のアプローチです。

kintone の商談における例

kintoneは、業務アプリをノーコードで自由に作れる非常に柔軟なプラットフォームです。

フィールドの種類も多く機能は豊富にそろっていますが、そのぶん「実際に見ないとピンと来ない」場面が多いのも事実です。

例えばこんな会話、よくありますよね。

- 「A フィールドと B フィールドを自動計算したい」

- 「カスタマインを使うと、レコードを編集したら紐づいている別のレコードも更新できます」

いずれもありがちな会話だと思いますが、聞き手の頭の中に浮かんでいるイメージと実際の内容にズレがあるまま話が進むと、齟齬が生まれます。

更にややこしいことに kintone は同じ名称で複数の意味を持つ言葉がいくつかあります。

- スペース(フィールド)とスペース(コミュニケーションをする場所)

- アクション(アプリアクション)とアクション(プロセス管理のアクション)

- kintone の用語としてのテーブル(レコード内に表形式のデータを格納できる機能)と

一般的な IT 用語としてのテーブル(データを格納するための表形式の構造)

これらが入り乱れるとマジでカオスです。

「アクションを実行した時に、テーブルにある A フィールドと別のテーブルにある B フィールドを同期したい」

などと言われてもなんのことかサッパリわかりません。

この例だと話し手は

「アプリアクションを実行した時に、Xアプリ(テーブルのことをアプリと言ってしまう)にあるAフィールドとYアプリにあるBフィールドを同期したい」

という意図で話したつもりでも、受け手が

「プロセス管理のアクションを実行した時に、Yアプリの(kintone 用語としての)テーブル内のAフィールドとYアプリにある別のテーブル内のBフィールドを同期したい」

と受け取る可能性が十分あります。

この例のように口頭でのやり取りだけに頼っていると、「で、結局どういう要件なんだっけ?」「それで本当にうちの業務が改善できるの?」という感覚が残り、「Web 会議だとよく伝わらない」という印象だけが残ってしまいます。

だからこそ、言葉ではなく目で見て理解してもらうことが大切なのです。

「議事録ドリブン」で視界をそろえる

「同じモノを見ながら話す」というと「いつもデモ画面や設定画面を共有しながら打ち合わせしてるよ」と言われる方が多いかと思います。しかし、多くの打ち合わせにおいてデモを見せたあとやkintone の画面で要件を説明したあとには画面共有を切ってしまっているのではないでしょうか?

私がお伝えしたいのは「kintone やカスタマインの画面を共有しましょう」ということではありません。むしろ、話し合いの「文脈」や「焦点」を揃えるという意味では、議事録のようなドキュメントを共有する方が効果的な場面が多くあります。

たとえばお客様との打ち合わせでも、その場で議論のポイントを可視化しながら進めることで、

- 「今、何の話をしているか」

- 「決まったこと/まだ決まっていないこと」

- 「宿題や確認事項」

といった内容を共通の視点で捉えることができるようになります。

私たちのチームでは、こうしたスタイルを「議事録ドリブン」と呼び、社内外問わず積極的に取り入れています。

きれいな議事録を残すことが目的ではありません。ラフなメモでも構わないので、“発言が流れない” “論点がズレない”状態を維持することを重視しています。

設定画面やアプリそのものを見せながら話す場面も大切ですが、それだけでは不十分なことも多いです。

お客様と一緒にメモを書きながら打ち合わせを進めることで、要件や方針のような抽象度の高い話も、誤解なく合意形成へとつなげることができます。

「同じモノを見ながら打ち合わせを進める」ためのコンテンツ

議事録ドリブンで打ち合わせを進める以外でも、こうした視覚共有を営業や支援の現場で自然に活かしていただくための工夫をしています。特にカスタマインは多機能であるがゆえに解決できる課題も多く、お客さまとの会話も多岐にわたります。

そこで、お客さまとのコミュニケーションを円滑に進めるべく、私たちは2つのコンテンツをご提供しています。

gusuku Customine 活用応援サポート

「gusuku Customine 活用応援サポート」は、カスタマインの導入を検討していただく際に必要な情報を1つにまとめたページです。「どうやってカスタマインの知識を得たらいいのか?」「困ったときにはどこを見たら良いか?」をすべてまとめています。

私たちが導入前のお客さまと会話をする際にはWeb会議・電話いずれの場合でもこの「同じ画面」を見ながらコミュニケーションをすることで、「伝えたつもり」にならないように心がけています。

gusuku Customine お手軽体験

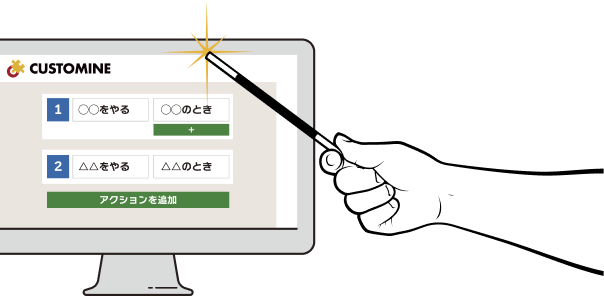

また、「できる」を正しく伝えるために活用しているのが「お手軽体験」サイトです。

お手軽体験ではカスタマインを使うと kintone が「どう便利になるか?」を実際に体験していただくことができます。これによって「カスタマインでできる」を正しく伝えるとともに、お客さまにとっては「本当にできるんだ!」を体験していただくことができます。

自分の思いを伝えるだけではなく、伝わる工夫を

営業や提案の場で「同じ画面を見る」というのは、効率を上げるための手法であると同時に、信頼関係を築くための前提条件でもあります。

- 「私たちの業務をちゃんと理解してくれている」

- 「この人は一緒に考えてくれている」

そう感じてもらえた時、製品の機能説明を超えて、“改善のパートナー”としての関係性がスタートします。

最後に:視界が揃えば、目的も揃う

「伝える」より「伝わる」ための工夫が、kintone をはじめとする SaaS 提案では何よりも重要です。

その第一歩が、画面共有というシンプルな手段であり、共通の“視界”を持つことです。

次の商談・打ち合わせ・社内会議。

まずはメモを共有しながら打ち合わせをすることから始めてみてください。

それだけで、話す内容も、動き出すスピードも、きっと変わります。

投稿者プロフィール

- gusuku シリーズのエンドユーザー様への提案・パートナー様への支援をメインに活動しています

最新の投稿

gusuku2025年12月1日エブリサイトで趣味を仕事にする方法 2座目

gusuku2025年12月1日エブリサイトで趣味を仕事にする方法 2座目 gusuku2025年10月31日エブリサイトで趣味を仕事にする方法

gusuku2025年10月31日エブリサイトで趣味を仕事にする方法 gusuku2025年9月30日ちむぐくる 金沢に初上陸!!!

gusuku2025年9月30日ちむぐくる 金沢に初上陸!!! gusuku2025年9月1日500件を超える関連レコードを帳票に出力したい!

gusuku2025年9月1日500件を超える関連レコードを帳票に出力したい!