公開日:

「最長1ヶ月」の稟議が「1日以内」へ、kintone×カスタマインで全社DXを加速

関電ファシリティーズ株式会社

経営企画部 情報企画グループ 木村 良平 様

村井 雄哉 様

関電ファシリティーズ株式会社は、オフィスビルや病院、大学など、多種多様な建物の総合管理を手がける関西電力グループの企業です。全国に拠点を持ち、日々の点検・修繕から清掃、警備、内装工事まで、建物に関するあらゆるサービスを提供しています。

長年、業務ではオンプレミスのパッケージソフトと紙の帳票を利用していましたが、DX推進を契機に、kintoneとgusuku Customine(以下、カスタマイン)を導入。紙文化からの脱却と、現場主導の業務改善を実現しました。今回は、情報システム部門のキーパーソンである経営企画部 情報企画グループの木村良平氏と村井雄哉氏に、導入の経緯から活用効果、そして基幹システムの内製化という巨大プロジェクトについて、お話を伺いました。

■目指したのは現場主体のスピード感。内製化のためにたどり着いたkintoneという選択肢

kintone導入以前、関電ファシリティーズではベンダーが開発したオンプレミスのパッケージソフトを利用していました。しかし、業務内容に合わせて少し手直しをしたい、といった小さな改修でさえ、ベンダーに依頼する必要があり、時間とコストが膨らんでしまうことが長年の課題となっていました。

「これからは内製でスピード感を持って進めるのが理想だと考え、2020年ごろから内製化ツールをいろいろと検討し始めました。当時はローコード・ノーコードといえども専門的な知識が必要なものが多かったです。その中でkintoneは誰でも直感的に使えそうだと感じ、私たちの会社に合うのではないかと考えていました」(木村氏)

その頃導入していた他社製のSFAツールでは、私たちの業務に合わせるためには複雑な開発が必要でした。そのため、ツール自体は高機能ではあったものの十分使いこなすにはコストが高く、期待していた効果と見合いませんでした。その代替案としてkintoneが有力候補となり、2021年7月、まずは従来のSFAツールの置き換えとして利用を開始しました。スモールスタートとはいえ、あくまで全社展開を見据えた戦略の一環として、まずは小さな成功体験を積み重ね、kintoneの有効性を社内に示すことが狙いでした。

その直後、会社としてDXを本格的に推進するチームが発足し、木村氏もその一員となりました。最初のテーマとして挙がったのが、全社員に関わる最も大きな課題「紙の稟議書の電子化」でした。全社員にkintoneの便利さを体感してもらうため、導入効果の大きい課題にターゲットを定めました。

それまではExcelで作成した申請書を印刷し、ハンコを押し、全国の拠点へ郵送で回覧していたのでどうしても時間がかかってしまいます。ものによっては、決裁されるまでに1ヵ月も要することもありました。そこで、このアナログな業務フローを刷新することにしました。

システム部門としては、すでにkintoneの有効性を確信しており、稟議システムの基盤としてkintoneを採用する方針は固まっていました。しかし、基本機能だけでは同社特有の複雑な承認フローを実現するのは難しいこともわかっていました。そこで木村氏は、kintoneの活用事例を徹底的に調査しはじめました。

「Webで情報収集をする中で、日清食品さん(https://www.r3it.com/case/nissin)や星野リゾートさん(https://www.r3it.com/case/hoshinoresorts)の先進的な事例が目に留まりました。そこで、JavaScriptの知識がなくてもkintoneを高度にカスタマイズできる『カスタマイン』というツールの存在を知ったのです。私たちはノーコードでの開発にこだわっていましたから、これこそが探していた答えだと直感しました」(木村氏)

■全社員が使う稟議システムを半年で内製!鍵はユーザー目線の徹底的な作り込み

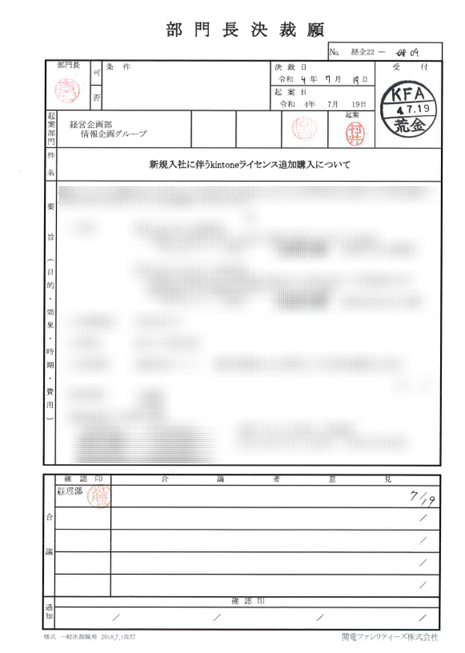

2021年10月、稟議システムの開発プロジェクトがスタートしました。最大の難関は、申請内容によって承認者が次々と変わる複雑な承認ルートをどうやってシステムに落とし込むかという点でした。

そこで、同じタイミングでアールスリーの伴走支援サービス「gusuku Boostone(以下、ブーストーン)※」を契約しました。ブーストーンはkintoneの導入を加速するためのサブスクリプション型SIサービスです。開発が行き詰まった時に質問したり、試しに作ったアプリを評価する際に活用しました。

※gusuku Boostoneはカスタマインのプロフェッショナルサポートサービスとしてリニューアルしました。2025年8月現在、kintoneアプリ開発の伴走支援は「キミノマホロ」の「業務改善アシスト」となっております。

「ブーストーンは、我々の中である程度考えがまとまったあと、その答え合わせで使っていました。お墨付きをもらえれば自信をもって進められますし、別のやり方についてアドバイスをもらえることもあり、心強かったです」(木村氏)

さらに、木村氏は開発着手前に、kintoneやkintone連携フォーマットサービスの研修を提供しているクラウドユニバーシティで「kintone連携 gusuku Customineコース」を受講し、カスタマインの操作を習得していました。そのおかげで、たった半年の開発期間で複雑な稟議システムを構築し、2022年4月にリリースできました。

開発で特に注力したのは、アプリの機能そのものよりも、現場の業務フローを整理し、誰もが迷わず使える運用を設計することでした。そのために、徹底的にカスタマインの機能を活用しました。

例えば、申請内容を選ぶと、あらかじめ設定したマスタ情報から承認ルートが自動で設定されるようにしました。監査の際に必要となる紙の帳票も、カスタマインの帳票出力機能を活用して、ボタンひとつで従来の帳票そのままにPDF出力できるようになっています。

また、ユーザーが直接触れる画面のUI/UXにもこだわっています。申請内容や金額などに応じて不要な項目を非表示にしたり、選択できる選択肢を変えるなど、入力ミスを防ぐための細かい制御を積み重ねています。この細かい気配りのおかげで、ユーザーは今、何をすべきかが一目瞭然となり、迷うことなく操作を進められるようになっています。

「kintoneの基本機能では、レコードを一度『保存』してから、改めて『申請』ボタンを押すという2ステップが必要です。この手順は、初めてシステムに触れる社員にとってはわかりにくいだろうと考えました。そこでカスタマインを使い、レコードを保存すると『申請するかどうか』を確認するダイアログが表示され、ダイアログで『OK』すると申請できる仕組みにしています」(木村氏)

稟議システムの開発期間はわずか約半年と短かったのですが、新しいシステムの導入時にありがちな殺到する問い合わせといった混乱はなく、驚くほどスムーズに現場に浸透しました。

書類の郵送で時には1ヶ月近くかかっていた決裁が、わずか1日で完了するケースも珍しくなくなりました。年間1000件以上に達していた紙での申請が電子化されたことで、紙や郵送のコストが削減され、業務スピードも劇的に向上。承認者が出張先からスマートフォンで承認できるようになったことも、業務の停滞を解消することにつながりました。

■全社に広がるkintone活用の波とそれを支える情報システム部門のあり方

稟議システムの成功は、kintoneが「誰でも使える簡単なツール」であるという認識を全社に広める絶好の機会となりました。この成功体験を追い風に、情報企画グループは、自分たちがアプリを作るのではなく、現場の担当者が自らアプリを作ることで業務改善できる環境へと舵を切りました。

現在では、全社員約1,600名がkintoneアカウントを持ち、そのうち申請を経て開発権限を付与された「市民開発者」は150名にものぼります。彼らが生み出したアプリの数は、これまで500個以上。特に、従来は紙での手続きが多かった総務部門や人事部門で、アプリ開発が浸透しています。

「カスタマインはサポートサイトが非常に見やすく、調べればほとんどのことがわかります。この情報量とわかりやすさが、現場浸透の鍵になったと思います」(村井氏)

一方で、自由な開発を認めつつも、全体のガバナンスを徹底しています。例えば、カスタマインの利用権限は、現時点では情報企画グループに限定しています。現場から「kintoneの基本機能ではできない、こんなことを実現したい」という相談が寄せられると、村井氏らがヒアリングし、カスタマインで実現可能であれば、代理で設定を行って提供するという運用フローを確立しています。

「現場の担当者はカスタマインの存在を知らないケースがほとんどです。『条件によって承認ルートを変えたい』『このデータをもとに、こういうレイアウトで帳票を印刷したい』といった相談を受け、私たちが『それならカスタマインでできますよ』と提案し、申請を促す形ですね」(村井氏)

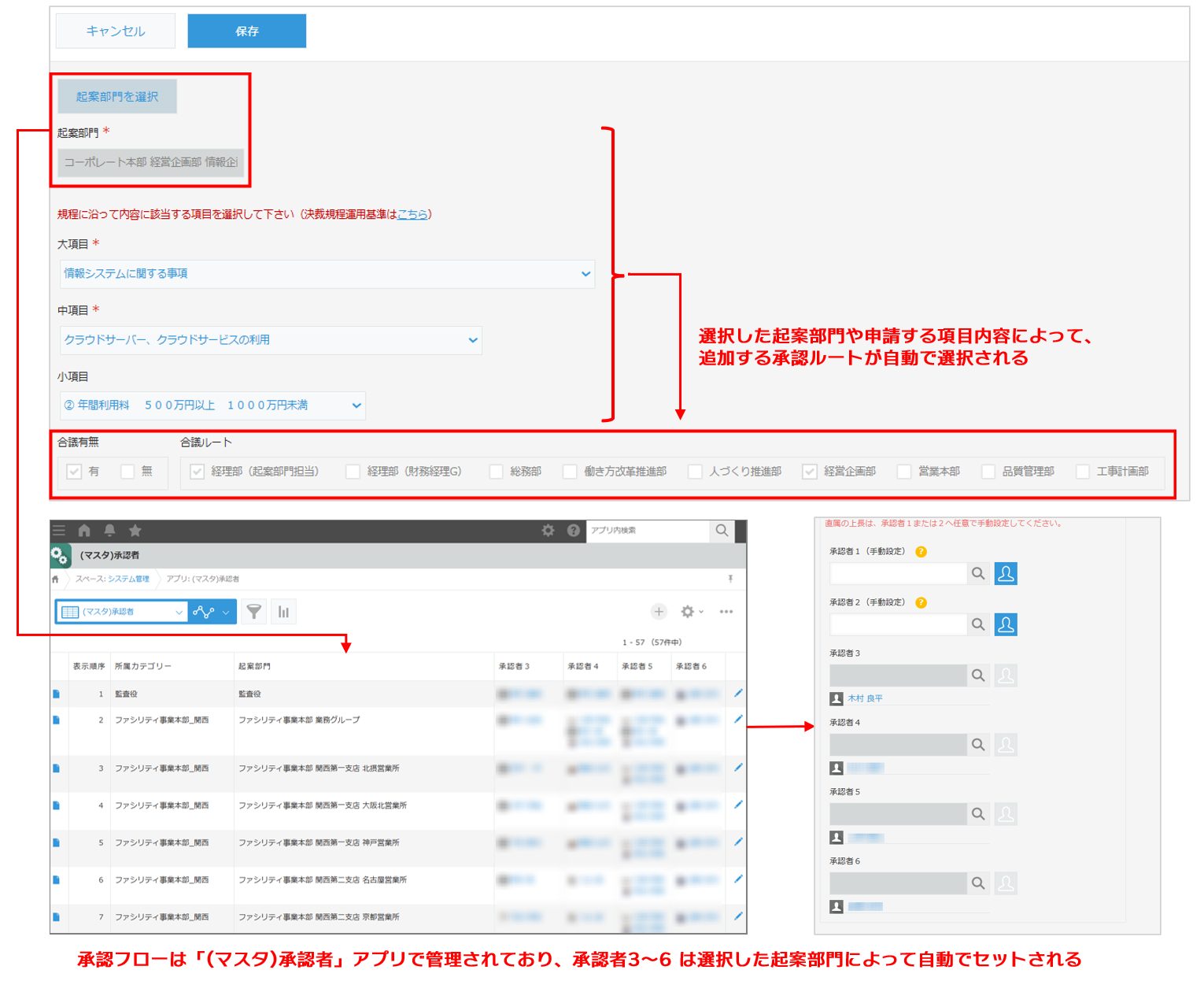

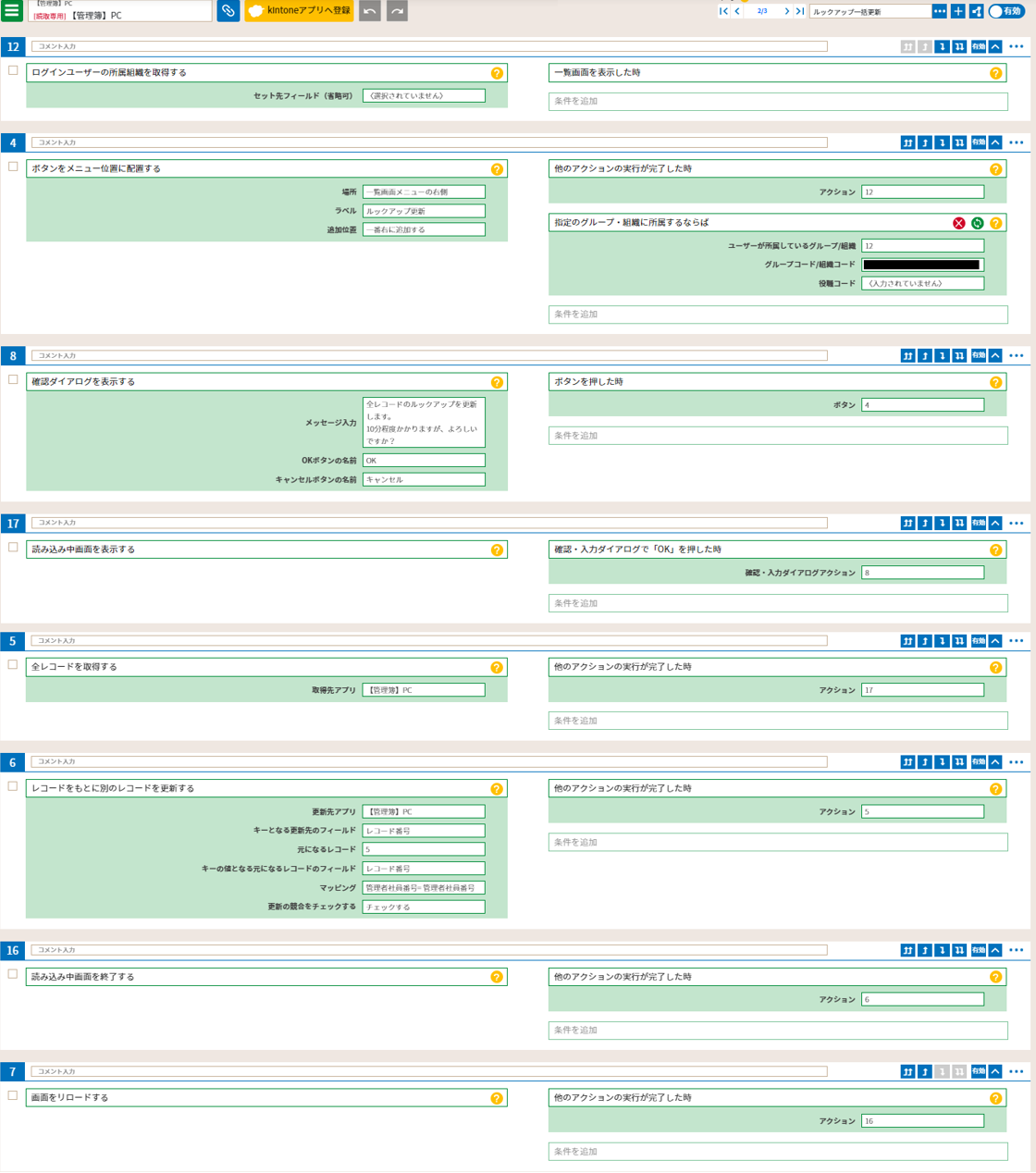

実際に現場の要望から生まれたアプリとしては、パソコンの資産管理アプリがあります。パソコンの利用申請が承認されると、資産管理台帳アプリにデータが自動で連携される仕組みです。さらに、人事異動などで利用者の所属部署が変わった場合も、カスタマインの「ルックアップを取得しなおす」という機能を使えば、取得ボタンを押さずにマスタ情報を再取得し、常に最新の状態に保つことができます。

社内FAQをまとめたアプリでは、フィールドに値をセットする機能を使い、各記事が何回閲覧されたかをカウントできるようにしました。アクセス数が多い記事を一覧画面で色分け表示することで、社員がどんな情報に関心を持っているかを可視化し、ナレッジ共有の促進に役立てています。これらの細やかな工夫の積み重ねが、業務全体の質を底上げしています。

■次なる挑戦は、キミノマホロ×カスタマインを駆使した基幹システムの内製化

kintoneとカスタマインによるDXは大きなインパクトをもたらしました。

「kintoneの導入効果は、そのままカスタマインの効果と考えています。カスタマインなくしてkintoneの活用はあり得ない、というくらいに依存しています。正直、ここまで不満のないサービスは珍しいですね」と木村氏は高く評価しています。

「カスタマインは、何がどういう条件で動いているのかが一目でわかるので、他の人が作った設定でもすぐに理解できます。問い合わせ対応の際も、設計の意図を素早く把握できるので非常に助かっています」と村井氏。

今後の展開としては、kintoneとカスタマインを活用し、さらなる高みを目指しています。現在、見積もりや受発注、請求管理といった、事業の根幹をなす基幹システムをkintoneで再構築するという、壮大なプロジェクトが進行中です。2026年6月の完成を目指し、要件定義を進めている真っ最中だと言います。

このプロジェクトを始めるにあたり、アールスリーのシステム開発サービス「キミノマホロ for kintone」を契約しています。キミノマホロはユーザー企業とアールスリーが一緒に課題解決を繰り返しながら、業務改善が当たり前になるカルチャーへの変革を目指すサービスです。業務も技術もわかるITのプロが支援することで、自分たちが主導でシステム作りを進めることもできるし、アールスリーにお任せいただくこともできるのが特徴です。

「このプロジェクトで最も重視しているのは、将来、私たち自身でシステムのメンテナンスができることです。そのため、アールスリーさんには『カスタマインで実現できる範囲でシステムを構築してほしい』という要件を伝えています。多くのベンダーは私たちの要望を忠実に形にしてくれますが、今回は『本当にこの構成がベストなのか』を共に議論し、より良い形を提案してくれるパートナーを求めていました。その点で、高い技術力と豊富な知見を持つアールスリーさんは最適な存在でした」(木村氏)

同時に、社内のDX人材の育成も推進しています。今後は、これまで情報企画グループで管理してきたカスタマインの権限を現場の開発者にも解放し、勉強会などを通じて、より高度なアプリを誰もが作れる文化を醸成していきます。

取材2025年7月