公開日:

「全員が使いこなせるDX」を追求!平均年齢57歳の企業が紙文化を変革した秘訣

平成ビルディング株式会社

常務執行役員 企画事務本部長兼企画部長 山内 泰紀 様

企画部 専任部長 大室 敏 様

企画部 担当部長 村田 恒明 様

ビル管理第二部 小野 恵美 様

平成ビルディング株式会社は、オフィスビルを中心としたビルメンテナンス業を主軸に、オーナー代行やテナントリーシング、ファシリティマネジメント、コンサルティングなど幅広いサービスを展開する企業です。1990年の設立以来、ビルオーナーの課題にワンストップで応える体制を築き上げてきました。

長年にわたって培った現場力を強みとしながらも、業務の多くは紙ベースでの運用が根強く残り、非効率や情報共有の後れが課題となっていました。特に、複数拠点や部署間での書類の移動や確認には、多くの時間と労力がかかっていたといいます。

そうした中、本社移転をきっかけに「紙を減らすだけでなく、業務そのものを変革する」という強い意志のもと、本格的にDXに取り組みました。業務基盤としてkintoneを全社導入し、さらに操作性と業務フローの高度化を支えるツールとしてgusuku Customine(以下、カスタマイン)を導入しました。社員の年齢層が高い組織でも、「全員が使いこなせるDX」を実現しています。

kintoneとカスタマインを活用した同社の業務改善の取り組みについて、常務執行役員 山内氏、企画部 大室氏、企画部 村田氏、ビル管理第二部 小野氏にお話を伺いました。

課題:稟議書はどこ?書類を探して社内をさまよっていた

かつて同社では、業務の中心に「紙」が存在していました。

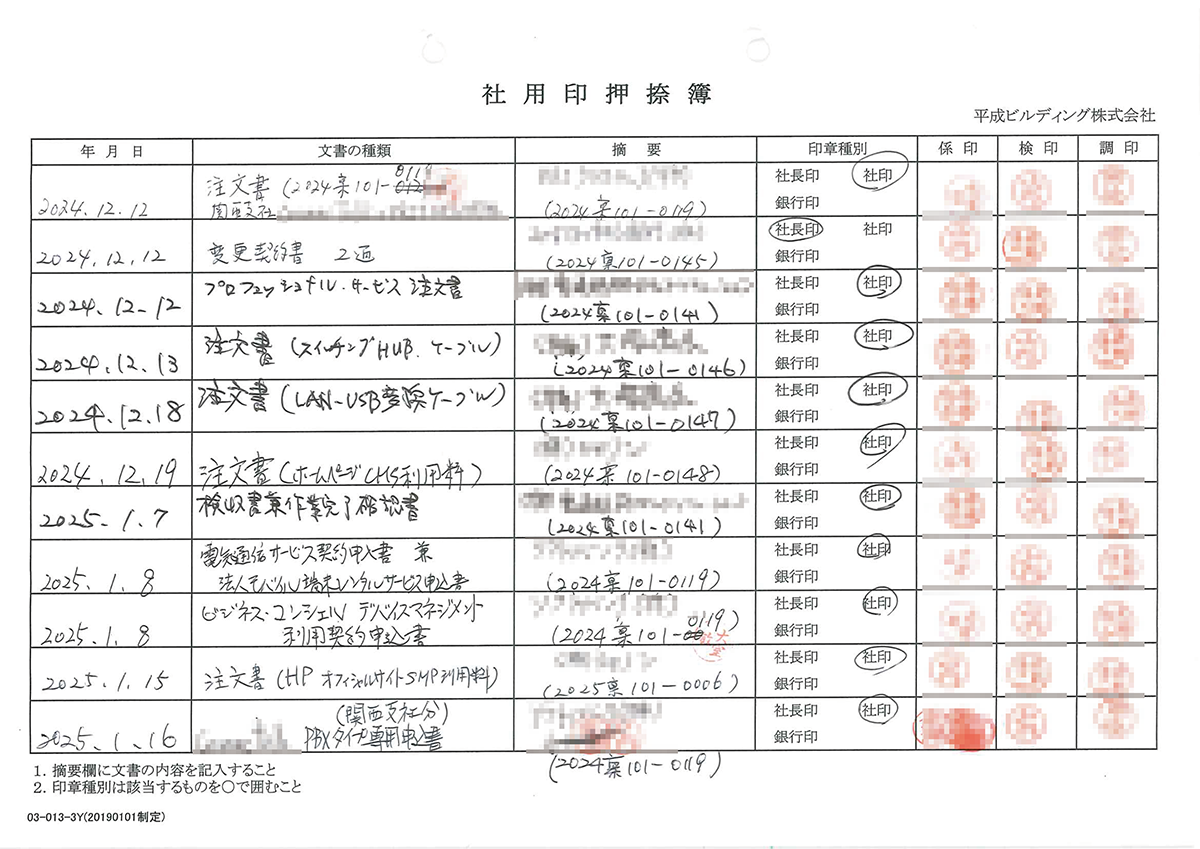

稟議書や報告書など、1件ごとに印刷・押印・回覧が必要で、毎日20~30の書類がフロアをまたいで行き交っていました。中には10人以上の印鑑を集めるスタンプラリーのような稟議もあり、回覧のたびに書類が社内をめぐっていました。

「見積書ひとつ出すのにも、社長や部長など誰かしらの押印が必要でした。紙の稟議はとにかく毎日たくさん回っていましたね」(山内氏)

東京本社、関西支社、各管理事務所間では、紙の稟議が郵送でやりとりされるケースもありました。郵送には2~3日かかり、到着が遅れれば業務が滞ります。さらに、今誰がその書類をもっているのかわからず、社内のフロア中を探し回るのも日常的な光景でした。

「2階から8階まで、フロアをまたいで書類を探して歩き回るなんてこともありました。電話で『あの稟議、今どこ?』と聞くと、受けた人が各部署を探しに行く…そんな感じでしたね」(小野氏)

ExcelやWord、紙による運用では、必要な情報が部門や拠点ごとに分散されてしまい、確認や共有にも多くの時間がかかっていました。

たとえばビル管理に関する業務では、ビルごとの契約や履歴情報がさまざまな形式・場所に保存されており、探すのも一苦労でした。ファイル名のゆれや表記の不統一なども障壁となっていました。

さらに、同社の平均年齢は当時57歳と高めであり、ITツールの活用には慎重な姿勢の社員も少なくありませんでした。社内にはパソコンやネットワークを管理する担当者はいたものの、業務プロセスの見直しや仕組みの刷新を担う人材はおらず、DXに取り組むには体制も知見も不足していました。

そんな中、DX推進のため企画部へと迎えられたのが大室氏です。前職では、金融機関における業務アプリの導入や構築を経験していました。

「導入の前提として意識したのは、『全員が使えること』です。誰かに依存した仕組みではなく、誰でもわかる、誰でも操作できるようなものにしなければ、現場に浸透しないと考えていました」(大室氏)

同社にとっては、「全員が使える仕組み」であることが前提であり、業務そのものの見直しが求められていました。ちょうど本社移転のタイミングも重なり、「今こそ業務を抜本的に見直そう」という機運が高まっていったのです。

導入:全員が使える。迷わない仕組みにするために

大室氏が最初に目をつけたのは、社内でもっとも煩雑な業務のひとつだった稟議書の運用でした。承認までのフローに時間と手間がかかり、紙の所在管理にも多くの労力を割いていたため、改善のインパクトが大きいと判断しました。

前職で柔軟な設計が可能なツールとしてkintoneを知っていた大室氏は、自社の業務や組織構成と親和性が高いと考え、kintoneを軸に改善をスタートしました。

使いやすい仕組みを現場に迷いなく届けるためには、ボタンの表示制御や入力チェックといった細かな作り込みが不可欠です。こうした理由から、同時にカスタマインの活用を決めました。

「ユーザーの年齢層が高く、『めんどくさい』と感じたら使われなくなってしまう。だからこそ迷わず操作できることにこだわりました」(大室氏)

また、運用の継続性も意識して、引継ぎや保守が難しくなりがちなJavaScriptによるカスタマイズは行わず、すべてkintoneとカスタマインで完結できる形を選びました。

導入にあたっては、全員が使えることを徹底するため、全体の説明会を3〜4回実施。その後も部門単位、場合によっては個人単位でのサポートも行いました。

「通知が来たらこのボタンを押して、ここを確認してください、という基本操作から丁寧に伝えました。全体に資料を配っただけじゃ誰も使ってくれないですからね」(大室氏)

こうした丁寧なアプローチは、「落ちこぼれを作らない」という同社の経営方針にも合致しており、kintone導入に対する心理的なハードルを、段階的に、かつ着実に取り除いていきました。

kintoneの最初の印象について、「理屈はわからないけど、『このボタン押せばこうなるんだ』と覚えていった感じですね」と語るのは小野氏。「最初はラフな画面だなと思ったけど、慣れるとこのシンプルさがよかったですね」と山内氏も振り返ります。

こうして、紙のやりとりをなくし、誰もが使える仕組みを土台に、稟議フローのデジタル化を実現。この第一歩が、全社的なDXの広がりにつながっていきました。

活用:稟議も押印も点検も。「紙のフロー」をアプリで再現

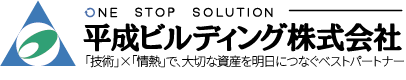

①稟議ワークフローアプリ

同社で最初に構築されたのが、紙で運用されていた稟議フローをデジタル化する「稟議ワークフロー」アプリです。

紙での稟議は「今誰が持っているかわからない」「どこにあるか探すのに時間がかかる」という非効率さが課題となっていました。

「紙が見つからないと部署間の空気が悪くなることもあって…。kintone化してもらえて本当に助かりました」(小野氏)

アプリでは、稟議番号に発行年や稟議種別などの要素を組み合わせた形式を採用し、カスタマインの自動採番機能を活用しています。申請内容に応じて適切な番号が割り当てられることで、重複や入力ミスを防ぎながら、帳票や書類の管理にも一貫性を持たせています。

申請時には、未入力のフィールドや回覧対象者の不足などのエラーを自動でチェックする仕組みとなっています。たとえば「この種別の稟議は部長、役員へ回覧すること」といったルールに満たない場合には、エラーが表示され、申請できないようになっています。回覧対象者の不足は自動でチェックされるため、誤った状態で申請が進んでしまうことを防いでいます。

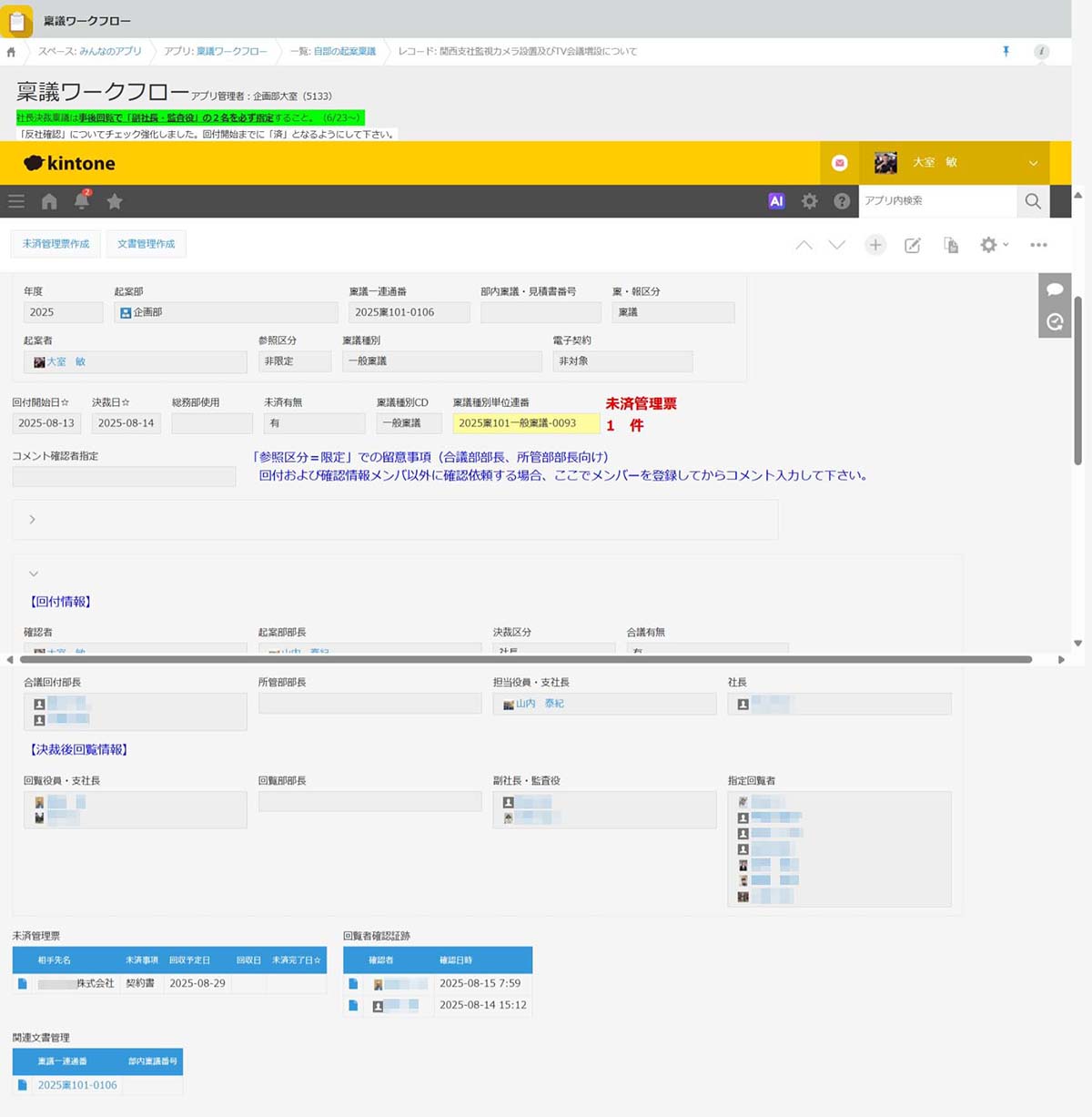

さらに、申請された稟議にこの後どんな書類や対応が必要なのかを一覧で可視化できるよう、「未済管理アプリ」とも連携。「誰が見たか」「未処理はいくつか」などがリアルタイムで確認できるため、関係者の対応状況がすぐにわかるようになりました。

決裁後の回覧では、監査役や役員などによる「確認だけ」の回覧も多く、かつては証跡が残らないという課題がありました。現在では回覧者をアプリ上に自動で記録する仕組みを導入し、証跡として残せるようにしています。

また、稟議書に関連する請求書や契約書などの書類は、関連レコードで整理された状態で表示しています。バインダーで一緒に書類を回していた紙時代の運用を、kintone上で再現しています。

これらの細かな制御や機能の実現には、カスタマインの柔軟なロジック制御が大きく貢献しています。紙をなくすだけでなく、「安心して回せる稟議の仕組み」として、業務全体を支える重要なアプリとなっています。

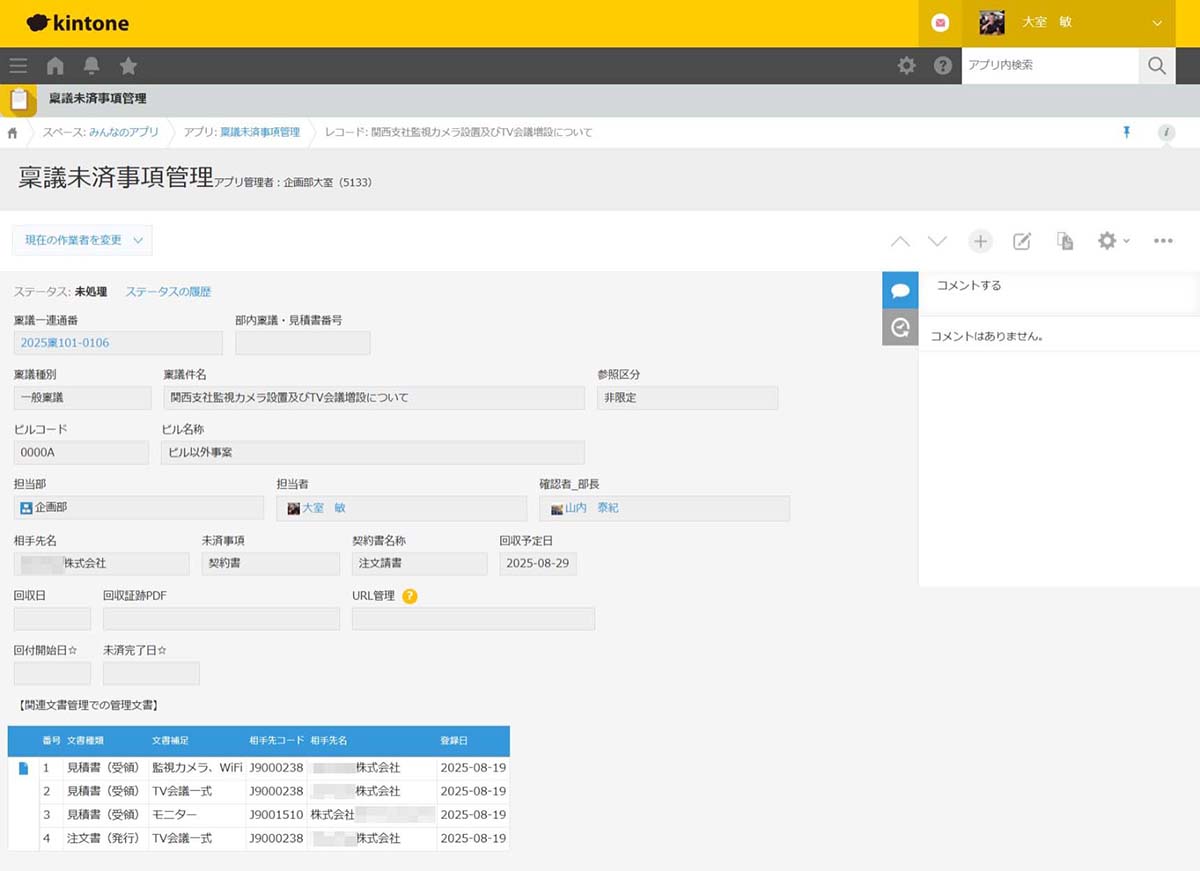

②押印アプリ

同社では、稟議が通過した後にExcelで作成した請書(原本)と表紙を紙で印刷し、部長に押印してもらうという運用が主流でした。そのため、押印依頼簿への記入、書類のやりとり、押印後のスキャン・保管など、押印にまつわる業務には多くの手間と時間がかかっていました。

この状況を見た大室氏は、「紙の押印文化」そのものを業務フローごとデジタルに置き換える必要があると考えました。そこで、kintone上に「押印アプリ」を構築しました。

最初にこのアプリを活用し始めたのは外出が多い部長が在籍するオフィスマネジメント部です。

部長に押印を依頼する請書(原本)は、Excelで作成したものを添付ファイルとしてkintoneに登録します。この際、押印対象の請書に対して、稟議アプリの「決裁済み」レコードをルックアップで紐づけます。未決裁の案件はルックアップできないようになっており、押印依頼は決裁済みの案件に限って行える仕組みです。

従来は「この請書は本当に稟議が通っているのか?」を、押印するにあたって部長が都度調べる必要があり、手間も時間もかかっていました。kintoneでは、この確認作業が不要になり、手間とミスのリスクが大幅に軽減されました。

押印の操作もアプリ内で完結します。部長が承認すると「表紙作成」ボタンが表示され、表紙テンプレートに社印の印影を自動で貼り付けたPDFが生成されます。印影の貼り付け処理やボタンの表示制御といった細かなカスタマイズは、すべてカスタマインによって実現しています。

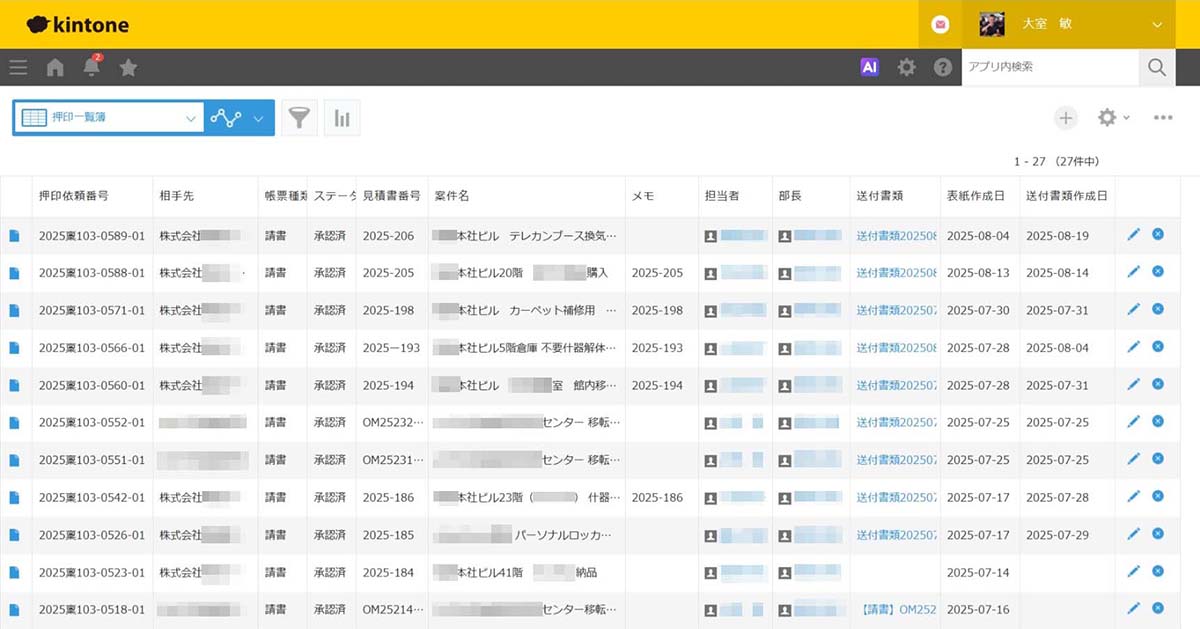

さらに、アプリに「押印一覧簿」の一覧画面も実装されており、誰が何の案件で押印を依頼しているかを一覧形式で確認することもできます。かつての紙の押印依頼簿の良いところが、そのまま再現されています。

③建物清掃点検報告書アプリ

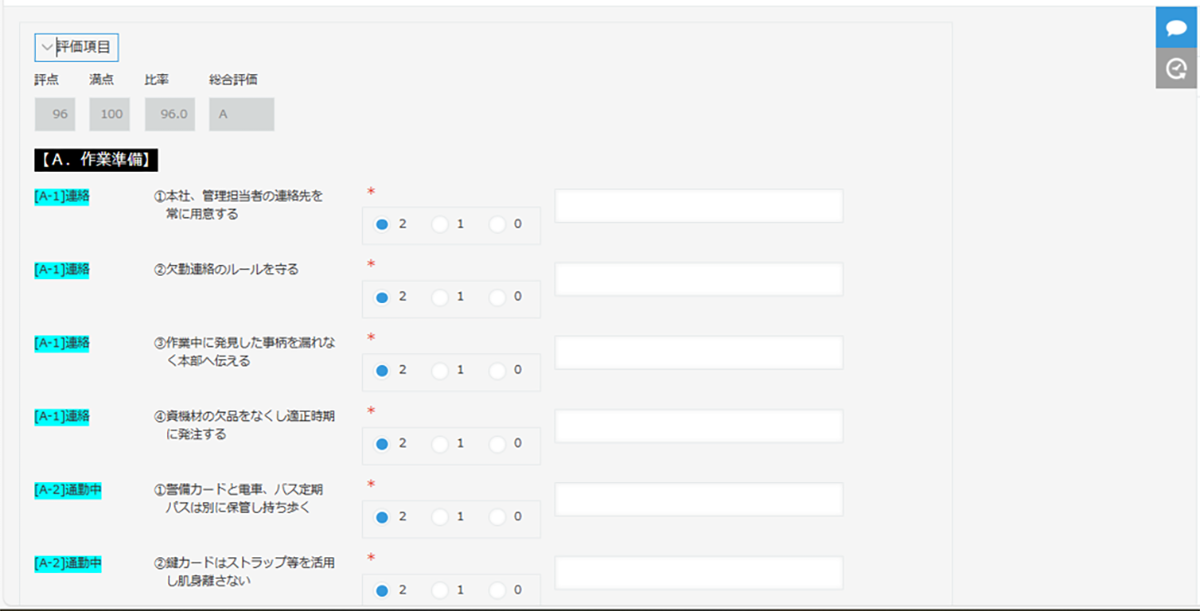

事務業務の改善を担当する村田氏が開発した「建物清掃点検報告書アプリ」は、ビル清掃業務の品質管理を効率化するために構築されました。同社では複数の業者に清掃を依頼しており、その仕上がりを点検・評価する仕組みが欠かせません。

これまでは、現場で写真を撮影→帰社後に写真をサーバーにアップロード→Excelに貼り付けて報告書を作成する、という煩雑な手順が必要でした。しかし現在では、kintoneアプリを現場でスマートフォンから立ち上げ、その場で写真撮影と情報入力を行うことで、報告作業をその場で完結できるようになっています。

流れはシンプルながらも効果的です。

点検予定は事前にわかっているので、現場に行く前にビル名や業者名を入力したレコードを作成しておきます。

現場では、評価項目ごとに点数を入力、各コメントはテキストや音声での入力が可能になっています。必要に応じて再発防止策を入力し、最後は総合コメントを入力します。

入力後は、ワークフローで上長に報告を回します。問題がある場合は改善指示が出て、業者に再報告を依頼する流れとなります。

村田氏は「せっかくなら事務作業を減らすアプリにしたい」と、使いやすさと精度を両立する工夫を随所に盛り込みました。

- 選択肢の点数変換

点数入力ミスを防ぐため、評価はラジオボタンで選択式としています。そのままでは文字列扱いになってしまうため、カスタマインによって選択肢を数値に変換。自動で合計・平均・スコアが計算されるようになっています。

- 評価項目ごとの満点の違いに対応

ビルや評価項目によって満点が80点・100点など異なる場合もあります。それぞれに応じた比率計算で適切なスコアが出せるよう、関数で制御されています。

- 入力項目の制御

点検結果によって入力が必須になる欄(再発防止策など)は、条件に応じて有効化/無効化を切り替えます。必要なときにだけ入力を求めることで、入力負荷を抑えつつ漏れを防ぐ仕組みになっています。

最終的な報告書はExcelで出力し、業者へそのまま提出します。PDFではなくExcel形式を選択しているのは、出力後にコメントを加筆できるようにするための配慮です。

効果:「すぐ伝わる」が当たり前になると、次の一歩が動き出す

kintoneとカスタマインの導入によってもっとも大きく変わったのは、部門間や拠点をまたいだやりとりのスピード感でした。

これまで東京本社、関西支社、各管理事務所などをまたいで郵送していた稟議書類も、今ではkintone上でワンクリックです。数日かかっていた承認プロセスが、即日で完結するようになりました。

「今書類はどこ?」「誰が持ってるの?」という電話や、フロア中を探し回る時間もなくなっています。さらに、紙の印刷・保管・郵送にかかっていたコストも大幅に削減されました。

2023年以降にkintone上で処理された稟議は、2万件以上にのぼります。もしこれらを紙で運用していたとすれば、印刷や移動、確認にかかる時間やコストは膨大でした。すぐに必要な情報にアクセスでき、迅速に共有できる環境が、今や当たり前のものとして根付いています。

業務の効率化だけでなく、社内の意識や行動にも変化が現れ始めました。

清掃点検アプリをつくった村田氏のように、「やってみたい」と自ら学んでアプリを作る社員が現れ始めました。カスタマインのYouTube動画を視聴した独学やセミナーへの参加など、使いながら学ぶスタイルが少しずつ広がっています。

「それ、kintoneに入れておいて」「スペースで共有しよう」などの言葉が日常会話にも出てくるようになりました。kintoneはただの業務基盤にとどまらず、コミュニケーションを支える場としての役割も担い始めています。

「もっとこんなこともできるのでは?」という声が上がるのも、実際に活用されているからこそです。

小野氏は「夢と希望を感じますね。もっとみんなで活用していきたい」と語っており、こうした声こそが、同社のDXが確かな手応えを持って進んでいることの証だといえます。

展望:散らばる情報をつなぐ。さらなる業務変革へ

現在、同社では「管理ビル情報アプリ」の開発が進められています。

稟議や日報・契約情報など、建物に関するあらゆる情報をひとつにまとめて確認できる仕組みです。たとえば「このビルに関する過去のやりとりをすべて把握したい」と思ったときに、すべての情報に迷わずたどり着けることを目指しています。

Excelで管理していた時代には、ファイル名の表記ゆれ、保存場所の違いなどから、目的の情報を探し出すのに1~2時間かかることも少なくありませんでした。

kintoneでは、ビルコードに紐づく稟議や日報・契約情報などをすぐに確認できるよう、関連するアプリへの遷移ボタンが画面上に並んでいます。たとえば、過去の契約情報や点検記録を確認したいときには、該当ビルコードを起点に、ボタンを押すだけで必要な情報を一覧で表示できます。日常的に確認する情報は関連レコードで常時表示し、詳細を確認したい場合はスムーズに該当アプリに遷移できるなど、目的や頻度に応じた導線設計が意識されています。

もちろん、「情報が揃う」だけでは仕組みは完成しません。今後は、入力そのものを各担当が自然に行えるよう、業務フローに溶け込んだ形で情報を集めていく必要があります。「契約が発生したときに情報を登録しておけば、あとから全部使えるようになる」といった運用の文化づくりが求められています。

さらに、現在はメールや紙で行われている協力会社・テナントとのやりとりも、将来的にはWeb上で完結させたいという構想もあります。請求書など会計関連の業務も、紙と電子が混在している現状を見直し、kintoneを使って一元化できないかと検討中です。

こうした今後の構想を支えるのが、kintoneとカスタマインの存在です。必須チェックや入力の制御など、「ユーザーのITリテラシーに依存せずに、誰もが使える仕組み」を支えるには、カスタマインの柔軟性が欠かせません。

小さな工夫や改善の積み重ねが、大きな業務基盤へと育ってきた同社。

山内氏は、「今後はkintoneを基盤に、より戦略的なデータ活用を進めていきたいですね。現場の声を吸い上げながら、業務の質をさらに高めることが我々の目指す姿です」と語ります。

今後は4〜5年というスパンで、データの「共有」から「活用」へと軸足を移し、さらなる業務変革を進めていく計画です。大室氏を中心に、「落ちこぼれを作らない」DXの文化がこれからも着実に広がっていきます。

取材2025年6月