公開日:

エンジニア未経験から「AIを使いこなす即戦力」へ。ノーコードツールと社内育成の仕組みで企業のDXを推進

株式会社綜合キャリアオプション

ビジネスプロセスソリューション事業本部 BENSYS事業部&メタバース・プロセス・アウトソーシング事業部

マネージャー 石井 佑典 様

ビジネスプロセスソリューション事業本部 コンサルティング事業部 マネージャー 山口 恭平 様

ビジネスプロセスソリューション事業本部 リクルーティング事業部 飯田 淳也 様

キャリアファンド卒業生 2名

- 1. 課題:「Excelを直すのが仕事に…」煩雑さが限界を迎え、kintoneを導入

- 2. カスタマインの導入:「これも便利、あれも便利!」から始まった大きな転機

- 3. 活用:提案書も、お花も。実務と文化に浸透するカスタマイン

- 3.1. 提案書作成支援AI

- 3.2. AI:お花レビュー

- 3.3. 「秘書のようなAI」と共に進める業務

- 4. 効果:「うれしい悲鳴」が原動力に。広がる受注と育成の連鎖

- 5. キャリアファンド:ノーコード×AIでひらく、新しいエンジニアの入り口

- 5.1. AIも使える即戦力へ。育成を支えるカスタマイン

- 5.2. 受注を生み出す、育成という土台

- 6. 展望:未来へつなぐ、ノーコード×AIの挑戦

株式会社綜合キャリアオプションは、人材派遣・人材紹介・BPO事業などを手がける総合人材サービス企業です。長野県で創業以来、さまざまな企業へのサービス提供を通じて事業を拡大し、現在はキャムコムグループの中核を担う存在となっています。

BPO案件を多数手がける同社では、社内業務の効率化に加え、案件ごとに異なる要件に応えるスピード感のある対応力が求められました。

そこで注力したのが、自社の現場で使いながら磨いてきた仕組みづくりです。システムの受託開発ではなく、人材とシステムの両方を提供するスタイルだからこそ、現場で育ててきた仕組みが、そのまま価値になっています。

この取り組みは、のちに「BENSYS(ベンシス)」というサービスとして提供されるようになり、BPO事業を支える中核となっています。

こうした実践的な基盤を支えているのが、kintoneとgusuku Customine(カスタマイン)です。これらを活用し、社内業務の最適化にとどまらず、BPO事業を大きく後押ししています。導入の背景や取り組みの効果について、ビジネスプロセスソリューション事業本部の石井氏、山口氏、飯田氏、キャリアファンド卒業生の高木氏、柴田氏にお話を伺いました。

課題:「Excelを直すのが仕事に…」煩雑さが限界を迎え、kintoneを導入

同社は、全国に143拠点を展開する人材派遣事業を中心に成長を遂げてきました。人材派遣会社としての業務環境は社内システムも含めて整備が進んでいた一方、当事業部は初期段階では小規模で、専用の業務システムがない状態でした。

特に業務そのものを請け負うBPOは、人材派遣仕様のシステムと適合しづらく、業務に合ったシステム構築が難航していました。

20名ほどの営業担当者がExcelファイルを使って案件を管理していましたが、ファイルの破損やデータ管理の煩雑化が深刻な課題となっていました。

「共有フォルダの整理方法やルールが徹底できておらず、どれが最新データかわからない状態でした。 私がExcelファイルのメンテナンスを行っていたのですが、Excelを直すのが仕事のようになってしまい、限界を迎えました」(石井氏)

こうした背景から、2019年にBPO事業のインフラ整備に着手。営業支援システム(SFA)など、複数のサービスを検討する中でkintoneに出会いました。

営業支援に限定されない柔軟な拡張性に魅力を感じ、kintoneの導入を決定しました。

導入後は、Excelで管理されていた案件管理と企業マスタのアプリ化を進め、運用を本格化していきました。

当時はまだ基本機能でIF関数が使えず、売上予実管理では毎日CSV出力し、編集して再度アップロードをするなど、工夫しながら運用していました。

「運用面では大変なことはありましたが、それでもExcelのように壊れないことや、外出先からスマホでデータを確認できるという大きな変化がありました。革命的だと現場に大歓迎されました」(石井氏)

単純作業を効率化することが得意な文化にもマッチして、kintoneは当事業部に着実に根付いていきました。

運用が進むにつれ「より複雑な業務フローを自動化したい」「人手による更新作業をもっと減らしたい」といった、基本機能では困難な新たな課題も見えてきました。

カスタマインの導入:「これも便利、あれも便利!」から始まった大きな転機

自動計算やフィールド制御など、kintoneの基本機能だけでは実現が困難なニーズに対応するため、同社が次に注目したのがカスタマインでした。

「kintoneから一度CSVに出力してExcelで計算して、またインポートする…といった手間のかかる作業が多く残っていました。また、ドロップダウンの選択肢によってフィールドを切り替えたり、条件に応じた閲覧・編集権限の制御など、より柔軟な機能が求められるようになってきたんです」(石井氏)

自動計算に対応できるプラグインを探す中で出会ったのがカスタマインです。まずはフリープランで試しながら、「これも便利、あれも便利!」という実感を重ねた結果、気づけば年額1000プラン(1000個のアプリにカスタマイズできる)で活用するようになりました。社内に欠かせないツールとして定着していったのです。

活用:提案書も、お花も。実務と文化に浸透するカスタマイン

カスタマインの導入によって業務自動化は進み、社内のkintoneでは至る所にカスタマインが活用されています。現在では、カスタマインの生成AI連携機能がさまざまな業務に役立てられています。提案書作成やマニュアル整備といった実務に加え、社内文化として受け継がれてきた生け花のレビューといった社内のコミュニケーションを活発にする場面でも活躍しています。

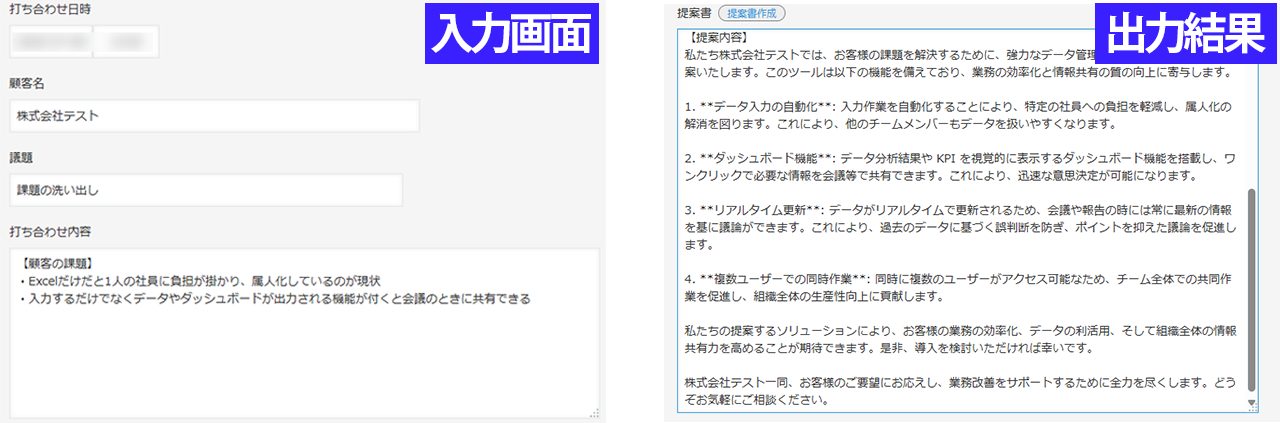

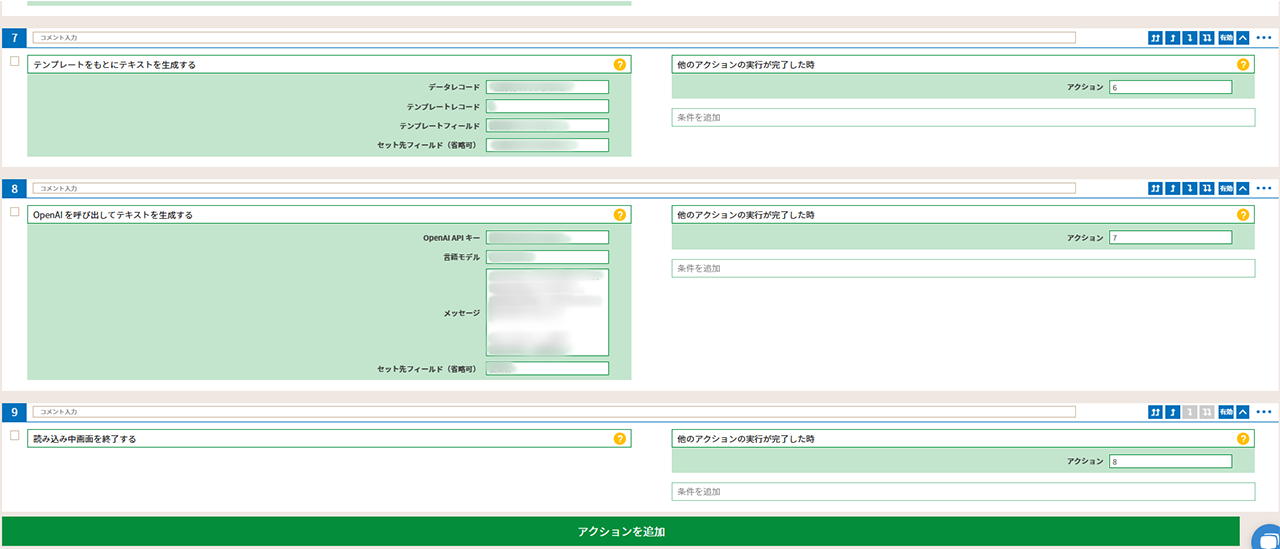

提案書作成支援AI

BPO案件の営業は、形のないサービスを提案する難しさがあります。派遣業では、あらかじめ設計されたサービスを伝えることが中心ですが、BPO案件ではゼロから設計し、どのような価値をどう提供できるかを言語化しなければなりません。

そのため、提案書にまとめること自体が大きなハードルとなり、営業現場で課題となっていました。

「形の決まった内容を伝えるのは比較的簡単なんですが、無形のサービスを提案書に落とし込むには、経験や表現力が必要でした。そこをAIでサポートできないかと石井さんに相談し、一緒に考え始めたのがきっかけでした」(山口氏)

営業メンバーがkintoneアプリに入力した情報やキーワードをもとに、AIが提案書の骨子をテキストベースで生成します。

生成AIによるサポートで、ゼロから提案書を書く負担が軽減され、営業の初動がスムーズになっています。

自分たちでは思いつかなかった視点が含まれることもあり、提案の幅が広がるだけでなく、品質の向上にもつながっています。

また、提案書のみならず、文章を作成する場面全般においてもAIが役立っています。

文章のリテラシーは個人差があり、トップラインの表現ができるようになるには数年かかるとも言われる中、そうしたスキルが定着するまでの間AIの力を借りることで、一定の品質を担保しつつ、個々の負担を和らげようという狙いもあります。

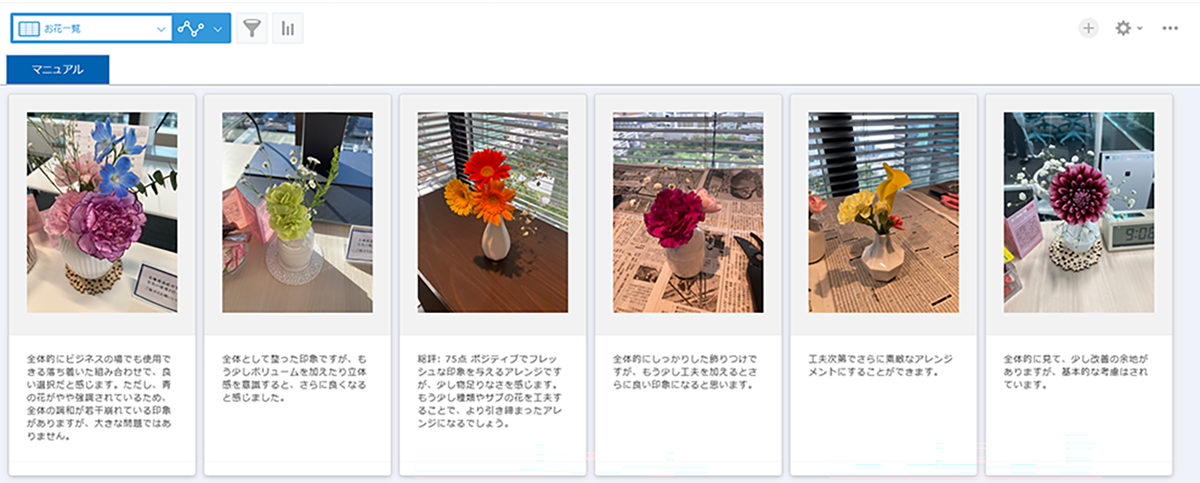

AI:お花レビュー

同社では、毎朝社員がオフィスに花を生ける文化を大事にしています。

長く続く取り組みですが、拠点や人数が増えるにつれて、オシャレでセンスのある花の生け方を伝えきれない場面が出てきました。

そこで生まれたのがAI:お花レビューアプリです。

kintoneでレコードを追加し、花の写真を添付して保存。カスタマインで実装した「お花レビューボタン」を押すと、ビジネスの場にふさわしいか、色は落ち着いているか、といった観点でAIが評価してくれます。

プロンプトに花を生けるときに気をつけたいポイントがあらかじめ盛り込まれていて、それをもとに点数やコメントが返ってきます。

「お花のレビューは、わざわざ専用のシステムを作ってまでやることではありません。kintoneとカスタマインがあるからこそビジネスに直結しない取り組みも実現できました。ただお花を評価するのでなく、『80点でした』『自分は75点だった』など、先輩と後輩の間に自然な会話が生まれるきっかけになっています」(石井氏)

社風として大切にしてきたことを、AIとともに受け継いでいくアプリになっています。

「秘書のようなAI」と共に進める業務

提案書作成支援やお花レビューアプリはほんの一例です。

他にも、マニュアル作成アプリでは、音声で操作方法を吹き込むと、話し言葉のままだったり誤字脱字があったりする文章を、AIが読みやすいマニュアル文に整えてくれます。

案件管理アプリでは、企業や案件の情報をもとに「こんな言葉をかけたら追加でご相談をいただけるかもしれません」といった提案を、AIがしてくれる仕組みも取り入れています。

ただ自動化するだけではなく、どの業務の、どのプロセスにAIを入れると人の仕事を助けられるのか、丁寧に見極めています。人が考えるべきところと、AIに任せられることを整理し活用できるところが同社の強みとなっています。

同社では、カスタマインとAIは機械的なものでなく人間的なところに使いたいと考えています。

「機械ではなく仕事を手伝ってくれる秘書のような存在だと思っています。人間のように、仕事の指示の仕方が変われば返ってくるリアクションが変わる。人間だと思って柔らかい言葉で伝えると、返してくれるアウトプットが豊かな秘書です。そういう考え方が理想的なのではないかと、口癖のように言っていますね」(山口氏)

こうして秘書のようなAIをフル活用することで、より高品質な価値を提供できる体制を整えています。

効果:「うれしい悲鳴」が原動力に。広がる受注と育成の連鎖

社内業務の効率化と自動化が進み、目に見える成果が現れ始めています。

生産性は130%に向上し、BPO案件の受注数は3割増を達成しました。業務の精度とスピードが向上したことで、対応できる案件の幅も広がりました。

当初は社内業務の効率化を目指して導入したカスタマインですが、導入によって同社のビジネスにおける大きな転機となっています。

特に新型コロナウイルス対策に関連した国策特需案件など、過去に対応してきたさまざまなBPO案件では、kintoneやカスタマインを社内で積極的に活用しながら業務を推進してきました。これにより蓄積されたノウハウが現在の案件対応にも活かされており、複雑かつ多様な要望にも的確に応える基盤となっています。

その知見をもとに生まれたのが、BPO運営を支える独自サービス「BENSYS」です。これは、BPO事業を展開する中で浮き彫りになった数々の業務課題を解決するために開発されたもので、実際の業務で実践・検証されてきた仕組みをベースとしています。

現在ではこの仕組みを、お客さまごとの課題や体制に合わせて柔軟にカスタマイズ。課題の抽出から要件定義、システム構築、さらには人材採用に至るまで、最短1週間で提供できるソリューションとして展開しています。

「BENSYSは、受注してからサービスインまでが早いという点が強みになっています。これは、kintoneとカスタマインだからこそできるスピード感です。お客さまとの打ち合わせの時にササっとアプリを作って見せることがあるんですが、これが実際に喜ばれるスピードなんだと感じますね」(石井氏)

受注数が増えることで、現場にはうれしい悲鳴も上がっていました。

対応が追いつかないほど案件が増加し、BPO案件に対応できるエンジニアのリソース不足が次の大きな課題として浮上してきました。

kintoneとカスタマイン、さらにAIと連携するカスタマイズまでできる人材をもっと増やすことで、増え続ける案件に対応できるのではないかと考えました。しかし、こうしたスキルを持つ人材は世の中には多くはおらず、求人を出しても簡単に採用できません。

それならば自社で育成しようと考え生まれたのが、社内研修プログラム「キャリアファンド」です。

キャリアファンド:ノーコード×AIでひらく、新しいエンジニアの入り口

2024年4月にスタートした「キャリアファンド」の取り組みは、kintoneとカスタマインを使いこなせる人材を、未経験から育てていくことを目的としています。

カリキュラムは「動画での座学」「グループワーク」「実案件をもとにしたアプリOJT」という3本柱で構成されており、初月にはアプリ作成を経験し、実務に向けた土台を築きます。最短2か月で現場に出られるレベルを目指す、スピード感ある内容です。

クラス制のような固定グループはなく、kintoneアプリのコメント機能を使って各自が自由にやりとりし、仲間同士で教え合うピアツーピアでの学びを促す体制になっています。いわゆるグループワークも固定された枠組みではなく、研修生たちが企画し、アプリでメンバーに声をかけて実施されています。

「研修生には、早いうちに『自分が作った』という意識を持ってもらうことを大切にしています。できるだけ早い段階でアプリを作り、すぐに実務に触れてもらいます。カスタマインがあることで、最新のAIを活用したシステムを作れるようになるので、特殊なスキルをいち早く身に着けられるようになっています」(石井氏)

新卒、中途採用にかかわらずキャリアファンドは、誰でもOKというのが石井氏の方針です。営業職でも、学生でも、未経験でも、「2か月あればできるようになる」と背中を押してくれる環境が整っています。

実際に1期生の柴田氏は、新卒で入社前からキャリアファンドへの参加を希望し、研修を通じてアプリ開発を習得しました。

「カスタマインを初めて触ったときは、なにができるのか、どうしていいのかわかりませんでした。でも、キャリアファンドの中で周りに聞ける環境があったり、石井さんがカスタマイズしているのを見せてもらったりしたことで、できるようになりました。キャリアファンドの中で質問したり、カスタマインのチャットサポートを利用したりして、なんとかなっていると思いますね」(柴田氏)

もう一人の卒業生である高木さんもIT未経験から参加し、早期にkintoneとカスタマインを使いこなせるようになった一人です。

「まったくの未経験で、最初は不安でいっぱいでした。未経験からエンジニアを目指せる環境は多くないので、キャリアファンドのようにゼロから学べる場があるのは本当に貴重だと感じています。動画の座学やグループワークがすごく実践的で、1か月ほどでアプリが作れるようになりました。kintoneとカスタマインを中心に組まれたカリキュラムだからこそ、このまま現場に出ても大丈夫だと思える自信につながったんだと思います」(高木氏)

AIも使える即戦力へ。育成を支えるカスタマイン

キャリアファンドの中心にkintoneだけでなく、カスタマインを据えているのには理由があります。

カスタマインは業務要件の変化にあわせて柔軟に対応でき、未経験者でも短期間で扱える拡張性の高いツールです。

「エンジニアがアウトプットを出せるようになるまでには時間を要することが多いのですが、カスタマインなら早い段階で力を出せるようになります。当初は入社2か月のエンジニアが作成したシステムで大丈夫なんだろうか…と思ったこともありましたが、実際のアプリを見るとまったく問題ありませんでした。この短期間で戦力になるエンジニアを育てられるのはノーコードだからこそですね」(山口氏)

また、生成AIに注力している同社にとって、カスタマインに生成AI連携機能が追加されたことも大きかったといいます。フィールドに入力した情報をもとに自動でAI連携が行えるなど、実務に即した『使える』開発が短期間で可能になります。

「当初はkintoneの研修を終えてから、カスタマインのアカウントを配布する…というカリキュラムでした。しかし、2024年6月に生成AI連携機能が追加されてからは、カスタマインがあればAIも使えるということで、kintoneと同時にカスタマインもアカウントを配布し、研修初期から両方使えるようにしました」(石井氏)

受注を生み出す、育成という土台

キャリアファンドによって育成の仕組みが整ったことで、BPO案件の受け皿としての体制も変化しました。

キャリアファンド開始から一年が経ち、卒業生を含むアクティブなエンジニアは20名ほどに増えています。こうしてエンジニアの層が厚くなったことで、BENSYSをさらに拡販できる体制となりました。キャリアファンドによる人材育成と、kintoneとカスタマインというノーコードツールの活用。この組み合わせが、事業の急成長を支える土台になっています。

「営業目線では、今までさまざまなサービスを立ち上げてきたのですが、BENSYSほど早く導入が広がったサービスはこれまでありませんでした。付加価値としてエンジニアリングを提供できるようになったことで、お客様の課題に応えられるようになり、受注までのスピードが一気に上がりました」(山口氏)

「DXを進めたいが、何から始めればいいかわからない」といったお客様に対しても、キャリアファンド卒業生が対話を重ねながら一緒にシステムをつくっていけるようになりました。人材派遣では困難だった、エンジニアリングそのものを商品にするスタイルが根付きはじめています。

このように、「人材育成 × ノーコードツール × カスタマイン」という設計そのものが、BPO事業を支えるBENSYSとして、スピーディな価値提供を実現しています。

展望:未来へつなぐ、ノーコード×AIの挑戦

こうした基盤が整ってきた今、次のチャレンジも進められています。

ひとつは、2025年度に始動する障がい者のキャリアファンドです。特例子会社と連携し、精神障がい者の方を中心とした人材育成を計画しています。

これまで雇用率の達成という義務の側面で語られることの多かった障がい者雇用に、AI・kintone・カスタマインというノーコードの力をかけ合わせることで、価値を提供し活躍できる環境を作ろうとしています。

「これが上手く進めば、雇用に革命が起きるかもしれない取り組みです。すでにAIの力を活用しながら準備を進めています」(石井氏)

もうひとつは、自社サービス「BENSYS」の進化です。

「今のBENSYSを完成形にせず、もっと高次元のものへ進化させていく必要があります。新しいサービスや事業を次々と立ち上げていく中で、AIとkintone、カスタマインは欠かせないものとなっています」(石井氏)

さらに、当事業部だけでなくキャムコムグループ全体の新しいIT資産として、展開していくことが期待されています。

AI・kintone・カスタマインといった、これまで積み重ねてきた技術の土台が、そのまま未来のプロダクトの核になっています。

自社の運用で培ってきた仕組みに、ノーコードとAIの力を重ねながら磨いてきた取り組みは、いま大きな広がりを見せはじめています。

BENSYSの進化とともに、グループ全体での事業展開にも貢献できる存在へと進化を遂げつつある今、綜合キャリアオプションの「ノーコード×AI」の挑戦は、これからさらに加速していきます。

取材2025年3月