公開日:

情報の置き場から業務システムに!営業部門が磨き上げた「本当に現場で使えるカタチ」

株式会社タカギ

浄水器営業グループ 受注センター センター長 佐川 慎 様

浄水器営業グループ 営業管理課 流通管理チーム 係長 野口 匠平 様

浄水器営業グループ 営業管理課 営業管理チーム 主任 伴野 吏 様

株式会社タカギは、1961年創業の福岡県北九州市に本社を持つモノづくりメーカーです。浄水器事業、散水事業、金型事業の3つの事業を展開しており、もとは金型製造の下請けとしてスタートしました。そこから自社製品を持つメーカーへと大きな舵を切り、家庭用散水ノズルから浄水器まで、生活に寄り添う製品を生み出してきました。蛇口一体型浄水器は使いやすさと機能性が評価され、今では200万件以上の契約数を誇るまでに成長しています。(2025年5月現在)

そんな同社の営業部門で、散在する情報をひとつにまとめて整理し、活用したいと考えて導入したのが、kintoneとgusuku Customine(以下、カスタマイン)です。情報の整理や共有にとどまらず、日々の業務に関わる小さな不便や非効率を見つけては、着実に改善を積み重ねていっています。その取り組みと効果について、佐川氏、野口氏、伴野氏にお話を伺いました。

散水事業の第一歩。バラバラだった情報をひとつにしたkintone

最初に課題が顕在化したのは、散水事業でした。

主な取引先がホームセンターで、営業担当は本部のバイヤーと商談や売り場の状況確認を行います。こうした営業活動の中で発生する各種報告業務は、別々のシステムやExcel、PDFなどで管理されており、情報が社内に散在していました。

なかにはPDFで報告書を作成していたものもあり、パソコンでExcelを作成、PDFに変換したものを全社ポータルに貼り付けるというフローが必要で、外出の多い営業担当にとって大きな負担でした。

さらに、既存のシステムは2003年頃から使われていたもので、UIが古く使い勝手に課題がありました。

「当時、私は散水事業の営業企画部門に所属していました。情報を一元化して迅速に共有できる環境を目指して私の上司が調べて見つけたのがkintoneです。『これなら自分たちで作れるし、課題が解決できそう!』と、散水事業の営業と一部の工場・物流のメンバーなど66ユーザーで、2020年に導入しました」(野口氏)

まずkintoneで作成したのは、商談報告、販促物(POP)倉庫、営業企画(通達)といったアプリでした。

商談報告では「どんな提案が採用されたか」「どんな課題があったか」など、全国の情報が共有できるようになりました。PDFを作成していた報告業務は、kintoneに直接入力するだけで報告書が完成するようになり、煩雑な手順も不要になりました。外出の多い営業担当がスマートフォンから報告できるようになったことで、手間の軽減とタイムリーな情報共有が一気に進みました。

kintoneの導入で情報が整理され、営業担当の業務負担が大きく軽減。導入直後からその効果が実感できました。

浄水器事業へと広がる変化。営業拠点ごとのバラバラ運用をkintoneで統一

散水事業で改善が進んだ一方で、全国に14の営業拠点を持つ浄水器事業では、情報共有の仕組みや営業報告の管理方法に課題を抱えていました。報告業務は拠点ごとに異なるツールや運用がされていて、情報を集約することが難しい状況でした。

当時佐川氏が所属していた拠点では、日報はフリーテキスト型のツールを使用していましたが、他の拠点ではWordやExcelなどが使われ、ツールや共有方法がバラバラでした。

全社共通のExcelフォーマットがあっても、現場の運用にあわせて徐々に手が加えられていった結果、いつの間にか拠点ごとの独自仕様になっている情報も多々ありました。

また、日報だけでなく、日報の中から全社的に共有するべき内容をまとめた週報も別途作成していました。情報のとりまとめを経て毎週木曜日に週報を発表しており、金曜日にあった報告事項は翌週の木曜日まで共有されず、情報の鮮度にも課題がありました。

さらに、日報はフリーテキストだったため表記ゆれがあり、検索しても求める情報にすぐにたどり着けません。週報への取りまとめは、営業拠点→支店→部という段階を経て各マネージャーによって手作業でまとめられており、工数もかかるものでした。

こうした課題を抱える中で、営業支援システムの導入を検討していました。しかし、浄水器事業は独自のKPIだったため営業支援に特化したパッケージソフトウェア・サービスでは適したものが見つかりませんでした。そこで白羽の矢が立ったのが、すでに散水事業で導入されていたkintoneでした。

「『kintoneで浄水器事業の営業向けの仕組みをつくってほしい』という依頼があり、取り組みがはじまりました。ちょうどコロナ禍で、拠点をまたいだ情報共有のやり方を見直すタイミングでもありました」(佐川氏)

さっそく着手したのは、週報の改善でした。日報をアプリ化し、情報の重要度を明確にできるようランク分けの仕組みを導入。営業から所長に報告すべき内容はランクC、所長から支店長への報告はランクB、支店長から全国へ報告はランクA、情報がエスカレーション方式で伝達されるように変更しました。

これにより、週次でとりまとめる作業は不要になり、重要な報告も日報で都度入力・共有されるようになったことで、一定の改善が見られました。しかし、導入が進むにつれて「使いにくい」「入力が煩雑」「見づらい」といった声があがり、課題が浮上していきました。

カスタマインの導入:「もっと使いやすく」を求めて

散水・浄水器の両事業でkintoneの導入が進み、情報の一元化や報告業務の効率化といった成果が現れた一方で、「使いにくさ」や「運用上の課題」も浮上してきました。

たとえば散水事業では、入力フォームが縦に長くなり、情報量が多く目的の情報を探すのに時間がかかってしまうという問題がありました。注意事項はラベルフィールドで記載していたものの、項目が増えると視認性が悪くなり、見づらい・使いづらいが積み重なっていきました。

営業人数が100名を超える浄水器事業でも同様に、使い勝手の改善を求める声が多く寄せられていました。

浄水器営業は小さな接点から重要な商談まで記録対象が広いため、粒度のばらつきが避けられませんでした。その結果、重要な商談だけを日報とは別のアプリに入力する必要があり、この二重入力の運用が負担となっていました。

加えて、商談報告に必要な取引先情報はマスタ管理されルックアップで取得していたため、新しい取引先の場合は先にマスタへの登録を行う必要がありました。その手間から、自由入力欄に記入されることもありました。

これらの課題が顕在化してきたのと同時期に、kintoneと連携できる名刺管理システムを導入することになりました。そのため、kintoneはライトコースからスタンダードコースへと契約変更をすることになりました。

スタンダードコースに変更したことで、これまで浮上していた課題をプラグインや連携サービスで解決し、使い勝手を向上させようという機運が高まっていきました。そこで、佐川氏と野口氏は2022年のCybozu Daysに参加し、会場でさまざまなプラグインを探す中でカスタマインと出会います。

「タブ表示ができるサービスを探していた中で出会ったのがカスタマインでした。なんでもできそうだけど、自分たちで本当に使いこなせるのかな…という不安がありました。その後フリープランで試していくと、使えそうだなと手応えを感じました。どう設定したらやりたいことが実現できるかはわからなかったのですが、調べれば方法はきっとあるだろうと感じられる、そんな印象でした」(野口氏)

「Cybozu Daysのあと、いくつかのプラグイン・サービスを調べて上司に提案しました。そのなかでもカスタマインは自由度が高く、検証してみたいと思って、翌2023年1月にフリープランに登録しました。繁忙期をはさみながらも6~7月に検証プランで本格的に検証し、8月に無事契約に至りました!」(佐川氏)

こうして散水事業、浄水器事業それぞれで商談報告アプリの改修が進み、8月中には新しい商談報告アプリがリリースされました。閲覧・入力時のフィールドの表示/非表示や、ラベルを吹き出しにすることで視認性向上、スクロールの軽減など、kintone基本機能だけでは対応が難しかった課題を解決できました。

活用:きっかけは一つの相談から。ひと工夫の積み重ねが、次の改善につながる

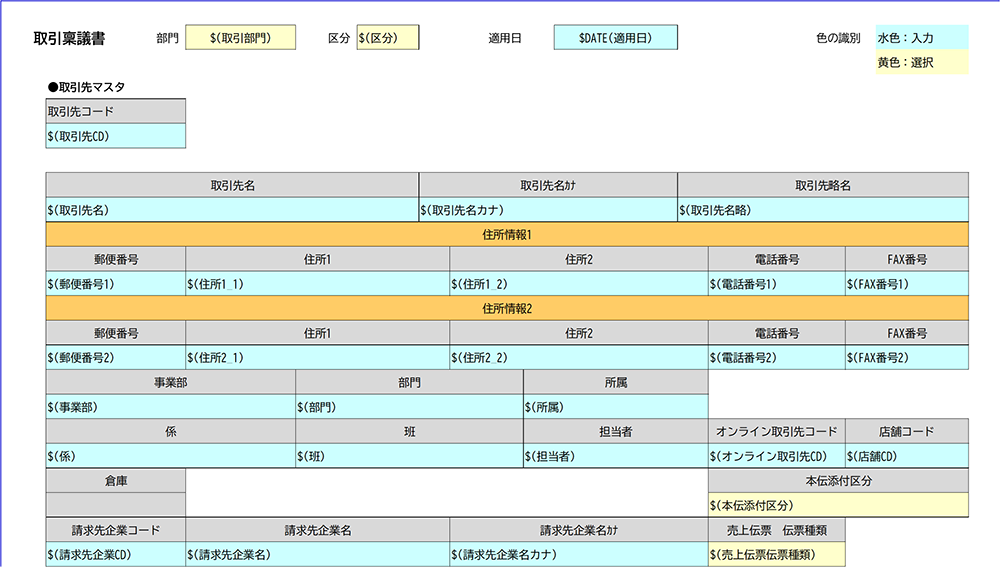

帳票出力

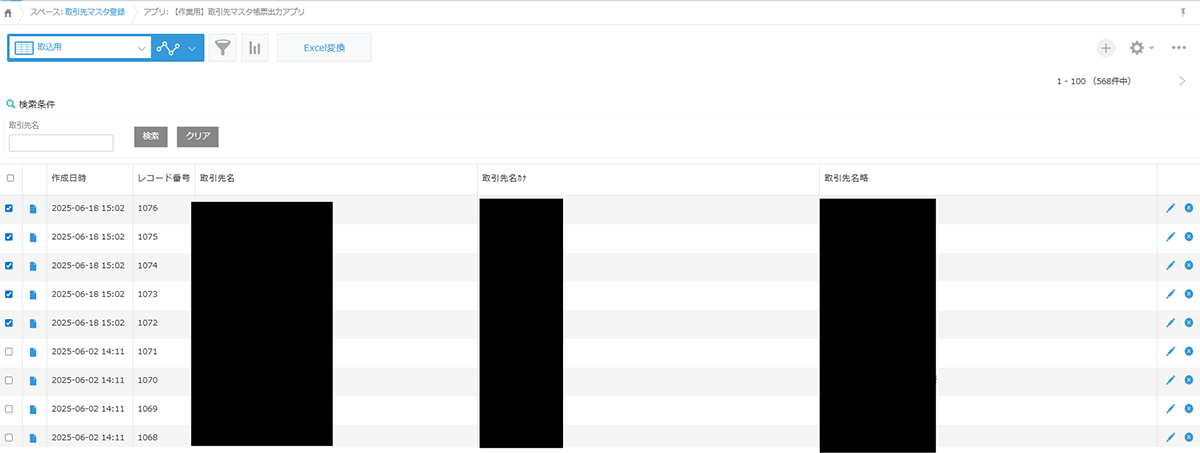

カスタマインの活用がより一層広がったきっかけは2023年末、当時営業管理として、基幹システムの取込業務を実施していた伴野氏からのある相談でした。

「基幹システムの取引先マスタに、180件ほどの顧客情報を登録する必要がありました。1件ずつ手動で入力するのも、180件分取り込み用のExcelを作成するのも手間がかかります。そこで、何か解決策がないか?と佐川さんに相談したんです」(伴野氏)

この基幹システムへの登録は、所定のExcelフォーマットでなければ取り込みできないという制約がありました。

営業担当が180件ものExcelを1件ずつ手作業で作成するのは現実的ではありませんし、相談を受けた佐川氏も来期の計画立案で繁忙期の真っ只中でした。効率的に登録できないかと悩んでいた時期に、佐川氏と野口氏はカスタマインのユーザーイベント「ちむぐくる」に参加しました。そこで、カスタマインのExcel出力機能で効率的にExcelを生成できることを知りました。

基幹システムのExcelフォーマットと同様のExcelテンプレートを用意し、取り込みたいデータをkintoneへ一括で取り込みます。その後kintoneの取引先マスタアプリに蓄積された情報を所定の形式で出力できるようにしました。一覧画面で出力したいレコードにチェックを入れてボタンを押すだけで、所定のフォーマットでExcel出力されるようになっています。

テンプレートの自由度や、業務に無理なくフィットする仕組みが構築できたことは、大きな成果となりました。現在もこの仕組みは活用されており、100件を超えるようなケースでも効率的にマスタ登録が行えるようになっています。

帳票出力の仕組みを構築したことで、「これなら他の業務にも応用できそうだ」と実感した佐川氏。これにより、kintoneとカスタマインの活用範囲はさらに広がっていきます。

見積アプリ

2024年の夏、浄水器営業における見積業務を見直しすることとなり、社内向けに説明会が開催されました。

取引先様ごとに商品の単価が異なる場合もあるため、本来は事前に見積情報を受注センターに共有しておく必要があります。しかし実際には、情報共有がないまま注文書が受注センターに届くといった問題が発生していました。これに対し、全社としてルールを定め、見積情報の管理をExcelで行うと発表されました。

この説明を聞いた佐川氏は、「Excelでの運用が始まると、結局また拠点ごとに独自フォーマットが生まれてしまうのでは」と危機感を覚えます。

「ルールを決めてもExcelで管理すると、結局どこかで拠点ごとの独自運用になってしまう。だったら最初からkintoneで管理したほうが、必須項目も設定できて確実だと思ったんです」(佐川氏)

説明会が終わるや否や、佐川氏はすぐに見積アプリ作成を開始し、その日のうちに「kintoneで管理してはどうか」と提案しました。すぐにアプリを開発して説明したことによって、驚きとともにこの提案が受け入れられ、ルール変更と同時に見積アプリで運用することになりました。

見積アプリでは、金額をはじめとした見積内容を管理しつつ、PDF出力機能で正式な見積書が出力されるようになっています。

「PDFで見積を管理していたときは、一件ずつ開いて金額を確認する必要がありますし、見積り承認にはパソコンが必須でした。kintoneなら一覧画面ですぐに金額が確認できますし、検索も簡単なので目的の見積にすぐにたどり着けます。また、スマートフォンで見積内容の確認と承認が可能なので、必ずしもパソコンを立ち上げなくてもよくなりました。こうした点が特に管理職から大好評ですね」(佐川氏)

また、当初は確定した見積書しか出力できなかったのですが、現場から「出力してから誤りに気がついて修正したいことがある」という声がありました。そこで、サンプルの見積書を出力前に画面上で表示し誤りがないか確認できるように改修するなど、現場の声が反映されたアプリへと成長していきました。

さらにこのアプリには、「金額によって承認者が変わる」というワークフローのカスタマイズも盛り込まれています。この頃から、プロセス管理のカスタマイズの活用も本格化していきます。

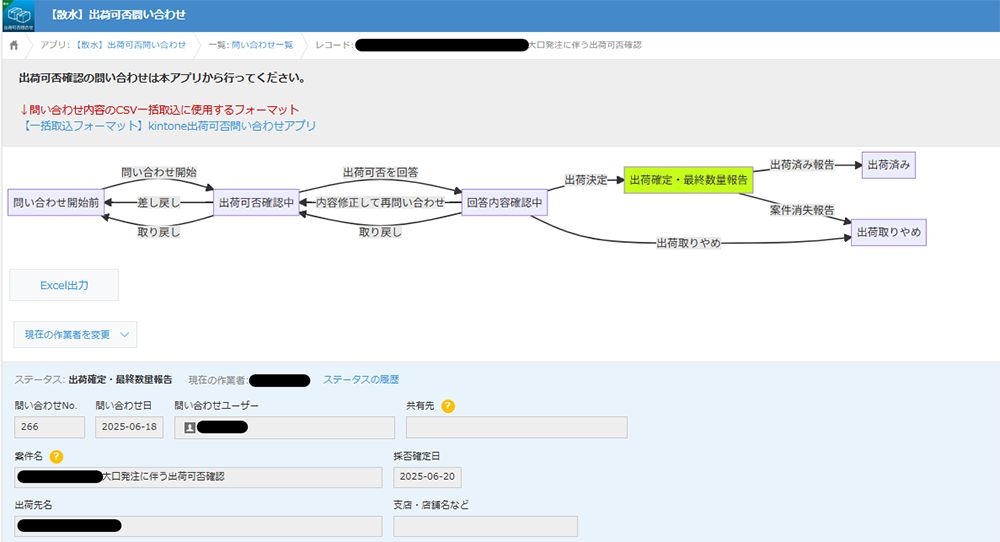

出荷可否問い合わせ

ワークフローのカスタマイズが行われている一例として、散水事業の「出荷可否問い合わせアプリ」が挙げられます。

散水事業では、営業担当が新たな販路やプロモーション施策を計画する際、まとまった数量の在庫があるか事前に物流部門へ確認します。従来は、メールで問い合わせており、内容はメール本文に自由に記載しますし、宛先も依頼したい人に自由に設定されます。そうすると、情報が足りない・担当が違う・頼みやすい人に依頼が集中してしまうといった問題が発生していました。

そこで出荷可否問い合わせアプリを作成し、プロセス管理で運用することにしました。

必要な項目をkintoneで必須にすることで情報の不足はなくなり、担当者全員で情報を共有できるようになりました。

複数人がレコードを編集するので、ステータスに応じてフィールドの有効化/無効化を設定して、誰でも迷いなく入力できるようにしています。

品番は半角というルールがありますが、全角で入力してしまうことがあるので自動で半角に変換するカスタマイズも行っています。問い合わせ開始ボタンの押し忘れ防止のカスタマイズやステータス履歴の表示、承認ステップ図の表示など、使い勝手が良くなるたくさんの工夫がされています。

「問い合わせの進捗状況がわかるようになったことも大きな効果です。プロセス管理を利用することで、今作業をするのは誰なのか、加えてこの先のステータスで何をしないといけないのか、が直感的に見えるようになりました。基本機能だけだと使い勝手が物足りなくて使ってもらえないこともありますが、カスタマイズで使いやすいよう工夫することで、使ってもらえるアプリになっています」(野口氏)

商談報告アプリ

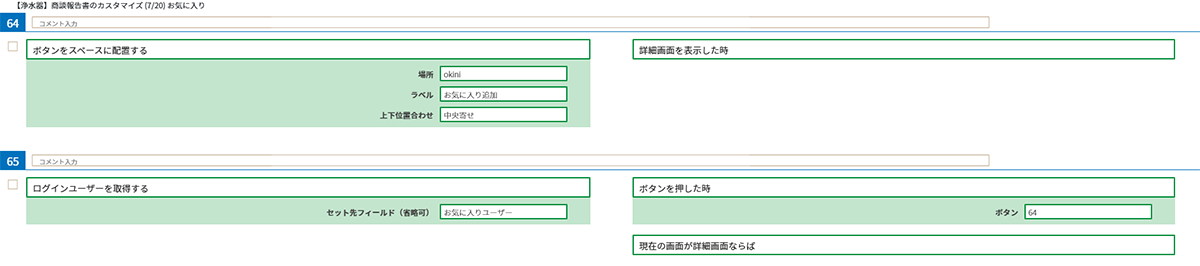

商談報告アプリにも、使いやすさを高めるための工夫が施されています。

たとえば営業担当が入力する画面と、管理職が閲覧する画面で表示するフィールドが変わるようになっています。また、ラジオボタンの選択肢によって、フィールドの有効化/無効化も切り替わります。

さらに、「あとで見返したい報告を探すのが大変」といった声に応え、「お気に入り追加ボタン」を押すと、専用の一覧画面でまとめて確認できる機能も追加。こうした小さな工夫の積み重ねが、使いやすさを支えています。

効果:システムに強くなくてもできる!情報の置き場が、業務を動かすシステムへ進化

現場に寄り添ってkintoneとカスタマインを活用してきた結果、確かな業務改善の成果が現れています。

まず、基幹システムの取引先マスタに登録するためのExcelフォーマットの作成には、1件あたり約10分を要していました。カスタマインのExcel出力機能を使って複数件まとめて出力できるようになったことで、2023年度の実績ベースで約93時間の工数削減につながっています。

ほかにも、見積書作成や出荷可否問い合わせなどのアプリでも、プロセス管理を活かした運用によって業務改善を実現しています。金額に応じた承認者の切り替え、入力ミスを防ぐフィールド制御、進捗状況の可視化など、現場の業務にフィットする形で細やかな改善が積み重ねられています。

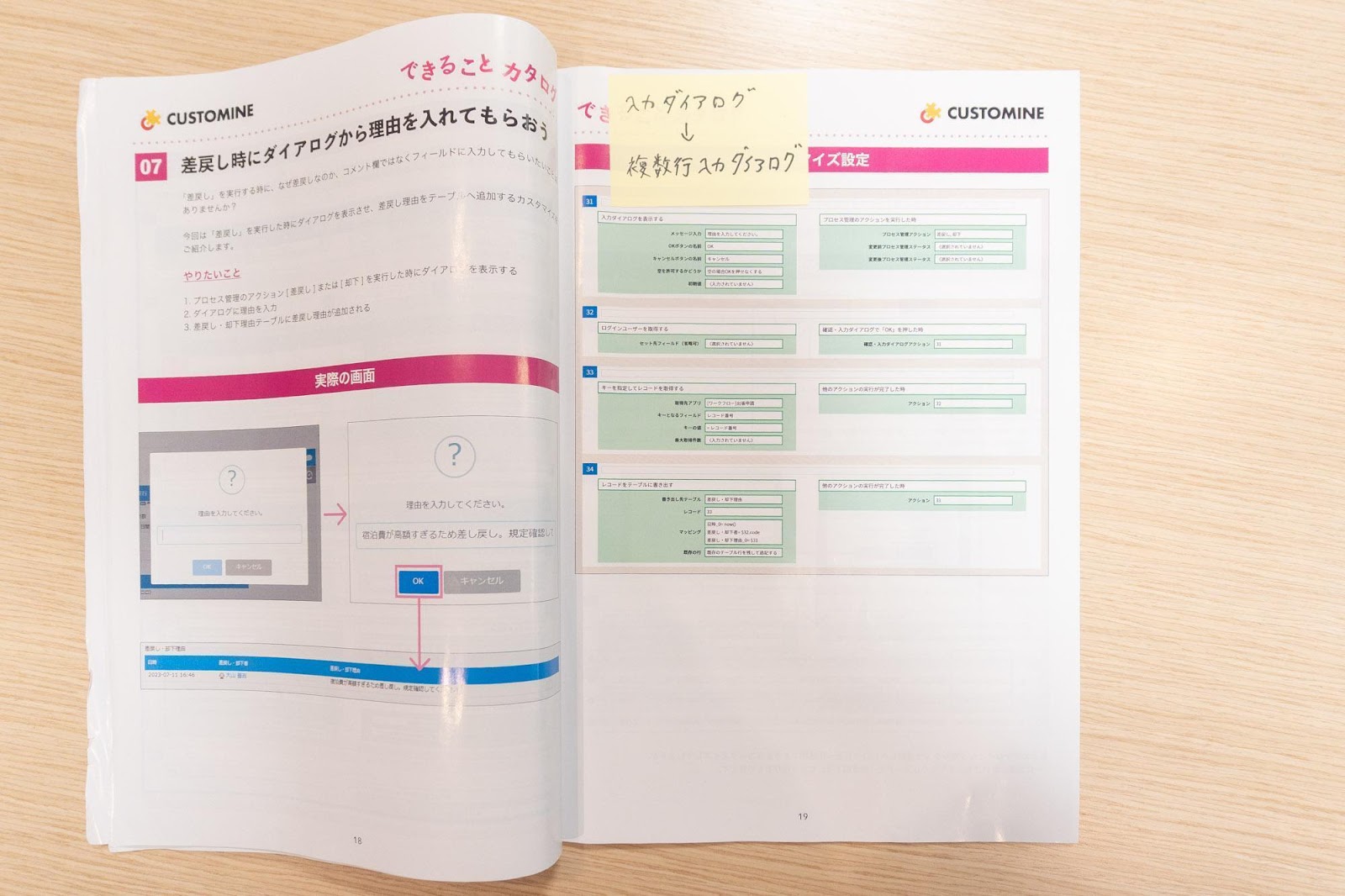

「こうしたワークフローのカスタマイズは、『できることカタログ』を参考にしています。これを見れば、システムに触れたことがない人でもカスタマイズできます!3人でフル活用しています」(伴野氏)

それまでメールで行われていた出荷可否の確認もアプリ化され、出荷案件情報や履歴が蓄積・共有されるようになりました。こうしたデータの蓄積は、在庫戦略の見直しや業務改善のヒントとして活用されています。

「声をあげれば、業務がもっと良くなるかもしれない」という前向きな空気が広がっています。「これってkintoneでできないかな?」という相談も増え、日々の業務改善のきっかけになっています。

「基幹システムの刷新には時間がかかるが、kintoneなら言ったことがすぐに反映される。それが現場から喜ばれています。寝かせずにすぐ対応しようと意識してきたことが、kintoneを受け入れてもらえたポイントだと思います」(佐川氏)

「カスタマインを入れる前のkintoneは情報置き場でしたが、今は業務システムになっています。業務の仕方そのものが変わってきていると感じます」(野口氏)

使いやすさ、即応性、そして何より現場の声に応える姿勢。カスタマインの活用により、kintoneは単なる「情報の置き場」から「業務を前に進める仕組み」へと進化を遂げています。

展望:業務改善の仲間を増やし、部門を越えて広げていく

kintoneとカスタマインの活用は、さらなる広がりを見せようとしています。

目指すのは、一部の担当者だけがアプリ作成やカスタマイズを行うのではなく、誰もが自分の業務をより良くできる環境を作ることです。

「少しずつアプリを作成できる人は増えてきていますが、みんなで作っていこうという流れには、まだなっていません。今は、kintoneでなにかやりたいと思ったら私たちに相談が来るという形です。もっとみんなに、業務改善の武器としてkintoneを使ってもらえるようにしたい。そのために、『自分でもできる』ということを、発信していきたいです」(野口氏)

伴野氏も、現場の自走を後押しするべく、だれでも使いやすい環境を整えることに力を入れています。

「後任者が困らないように既存のアプリを簡素化したりカスタマイズ内容を整理したりと、整備を進めています。誰もが使いやすい環境に整えていくことで、kintoneをもっと活用する土台ができると思います。自分から声をあげて、kintoneを使える仲間を増やしていきたいですね」(伴野氏)

佐川氏は、2025年春に受注センターに異動しました。これまで浄水器営業で業務改善を進めてきた経験をもとに、受発注業務でもkintoneとカスタマインでの業務改善を広げていきたいと考えています。

「4年ほどkintoneを担当して、これまでは商談報告書など営業の業務改善を進めてきました。受注センターにも改善できることはたくさんあると思います。ただ、受注センターのメンバーはまだどう改善したらいいかわかりませんし、日々の受発注業務に追われて時間もありません。だからこそ、まずは私自身が改善の成功事例を出していきたいです。Excelではなくkintoneでやってみるという選択肢を、受注センターにも広げていきたいと思っています!」(佐川氏)

kintoneとカスタマインの取り組みがここまで広がった背景には、現場に根付いた「もっとよくできる方法があるなら、取り入れてみよう」という前向きな文化があります。やり方に固執せず、より良い手段を柔軟に受け入れる風土が、日々の業務改善を後押ししてきました。

「こうなればいいのに」をきちんと考え、後回しにせず、確実に実行していく。その積み重ねが、カスタマインというツールを通じて形になり、着実な成果へとつながっています。

営業現場での実績を起点に、今では他部門への展開も始まり、さらなる活用に向けて一歩ずつ歩みを進めています。

これからも、日々の気づきと工夫を大切にしながら、「現場で本当に役立つ仕組み」を、自分たちの手で作り上げていく。その挑戦は、これからも続いていきます。

取材2025年5月