公開日:

(更新日:)

こんにちは。 今年のゴールデンウィークはどこへ消えたのでしょうか? 今日も元気にお仕事してます、うっちーです。

2025年4月15日から「kintone AIアシスタント(仮称)」改め「kintone AIラボ」機能の順次提供が始まっています。

まだご自身の環境では試用できないという方も多いようですが、軽く機能を解説できればと思います。

β版無償試用の位置づけ

kintone AIラボは現時点ではサイボウズ社のサポート対象外であり、 新機能へのフィードバック フォームからフィードバックを送ることができますが、問い合わせをして回答を求めることはできません。

また、今回提供された機能が今後そのまま正式リリースされるという約束はありませんし、このまま追加料金無しでの利用が継続されるかも明らかになっていません。

試用にあたり「kintone AI ラボ利用規約」(ソフトウェア使用許諾契約書)に同意する必要があります。この利用規約内には「リバースエンジニアリング、プロンプトインジェクション、プロンプトリーク、ジェイルブレイクおよびこれらに相当する行為を行ってはならない」ことが明記されています。 興味本位で目的外利用を試みることは慎むべきです。

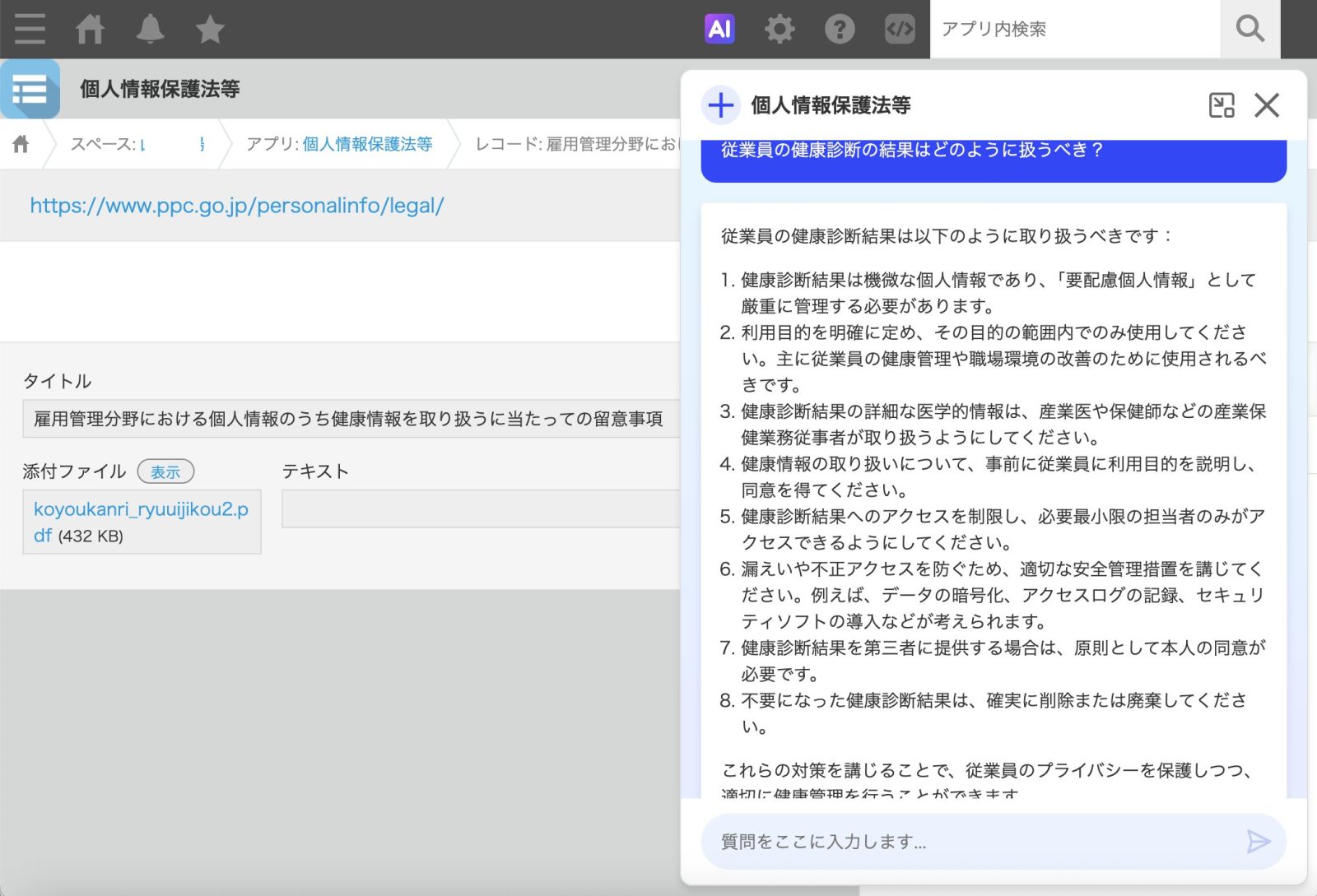

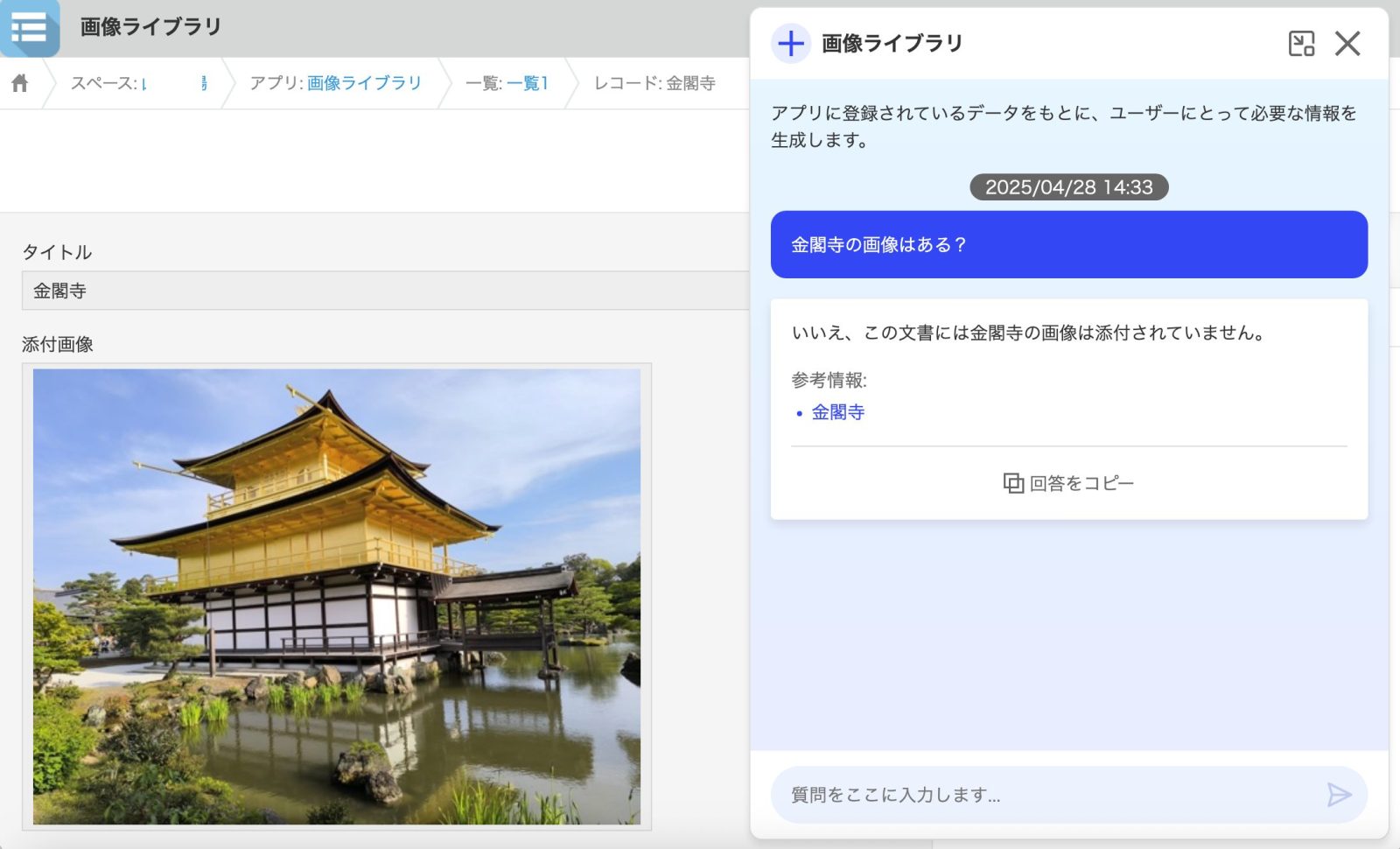

kintone AIラボ – 検索AI

検索AI は kintoneアプリ内に蓄積したデータをもとに AI とチャットができる機能です。

イメージとしては Google が提供している NotebookLM に近い気がします。 NotebookLM は アップロードしたファイルの内容や Google ドライブに格納したドキュメントをもとに AI が回答を返しますが、検索AI は kintoneアプリレコードの文字列フィールドや添付ファイルフィールドの内容をもとに会話ができます。

組織内の kintoneアカウントを付与している全員にこれを提供できるって凄くないですか?

NotebookLMは便利だとは思うんですが、必要な情報は kintone にある・揃っているから・・というケースは多いと思うんですよね。

逆にこれまでは他のツールやサービスを使用してデータベースを構築していたケースでも、追加費用無しで RAGチャットができるのなら kintone にデータを貯めるようにすれば良いじゃん! という話も出てくるかもしれません。

kintone は 非常に多くのファイル形式に対応している ことも強みですね!

最初ちょっと分かりづらいかなと思ったのは、新しい検索AI を設定する画面で 使用するデータソース(kintoneアプリ)を選択する際にアプリ名の一部を入力する必要がある点でしょうか。

初期状態では「該当するアプリは見つかりません。」と表示されるので、あれ?? と戸惑われる方がおられるかもしれません。

また、添付ファイルフィールドに画像ファイルを入れていても識別されない(無視される?)ようです。

ベータ版を使ってみて、改善されるともっと良くなるかも・・と思ったポイントを挙げさせていただくと

- 検索AI の設定を変更した履歴がどこかに残る、あるいは作成者や更新者が分かるようにしてほしい。以前のリビジョンへ戻す機能なんかもあれば最高

- 検索AI を使った、あるいは設定を変えたら監査ログに記録を残すようにしてほしい。

- 現状では [カテゴリー]や、[テーブル]内または[グループ]内のフィールドなどは、回答生成時に参照されない場合がある、また、[添付ファイル]が、回答生成で参照される場合、 1つの[添付ファイル]フィールドあたり、合計約10,000文字程度の内容が参照される といった仕様や制約があるようなので、できれば緩和してほしい。

※ 参考 kintone ヘルプ > kintone AI > 検索AI > 検索AIの設定 > 回答生成の仕組みと利用されるデータソース 記事番号:040880

といったところでしょうか。

既存の kintoneアプリをデータソース指定してうまく回答が得られない場合は、いったん、既存アプリをそのまま使うのではなくて、検索AI が扱いやすいアプリの構造を考えてみるのが良いかもしれません。

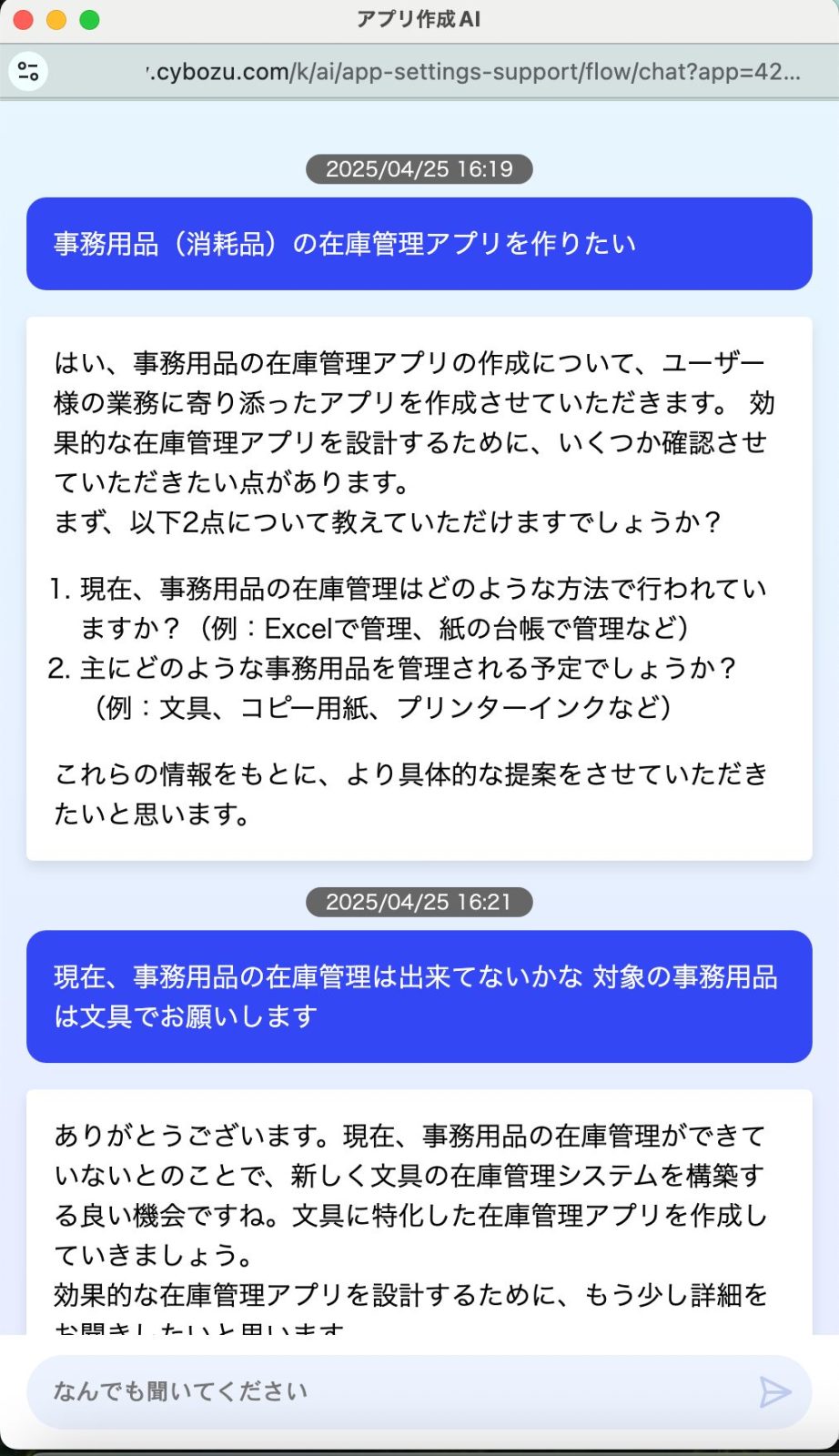

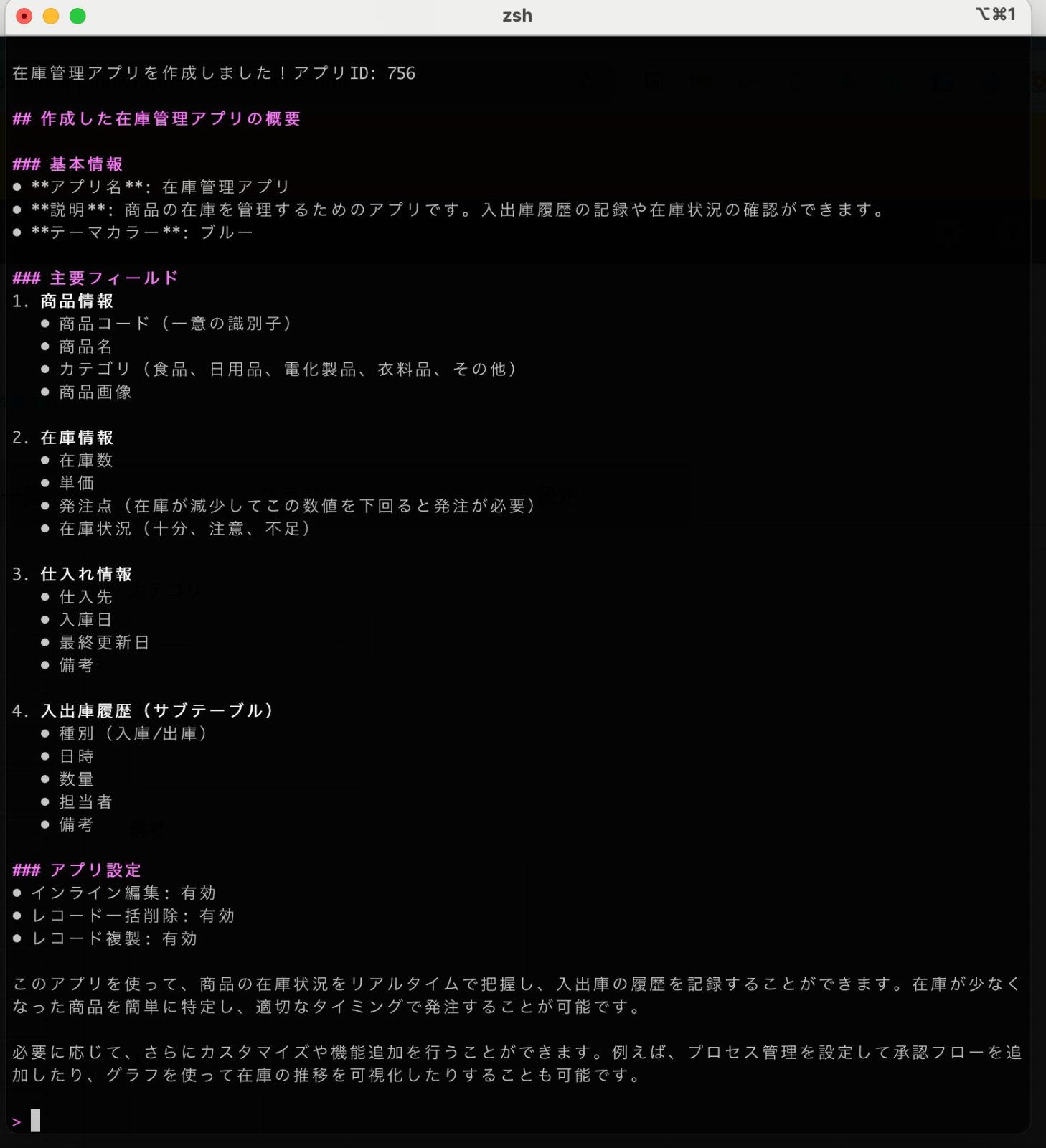

kintone AIラボ – アプリ作成AI

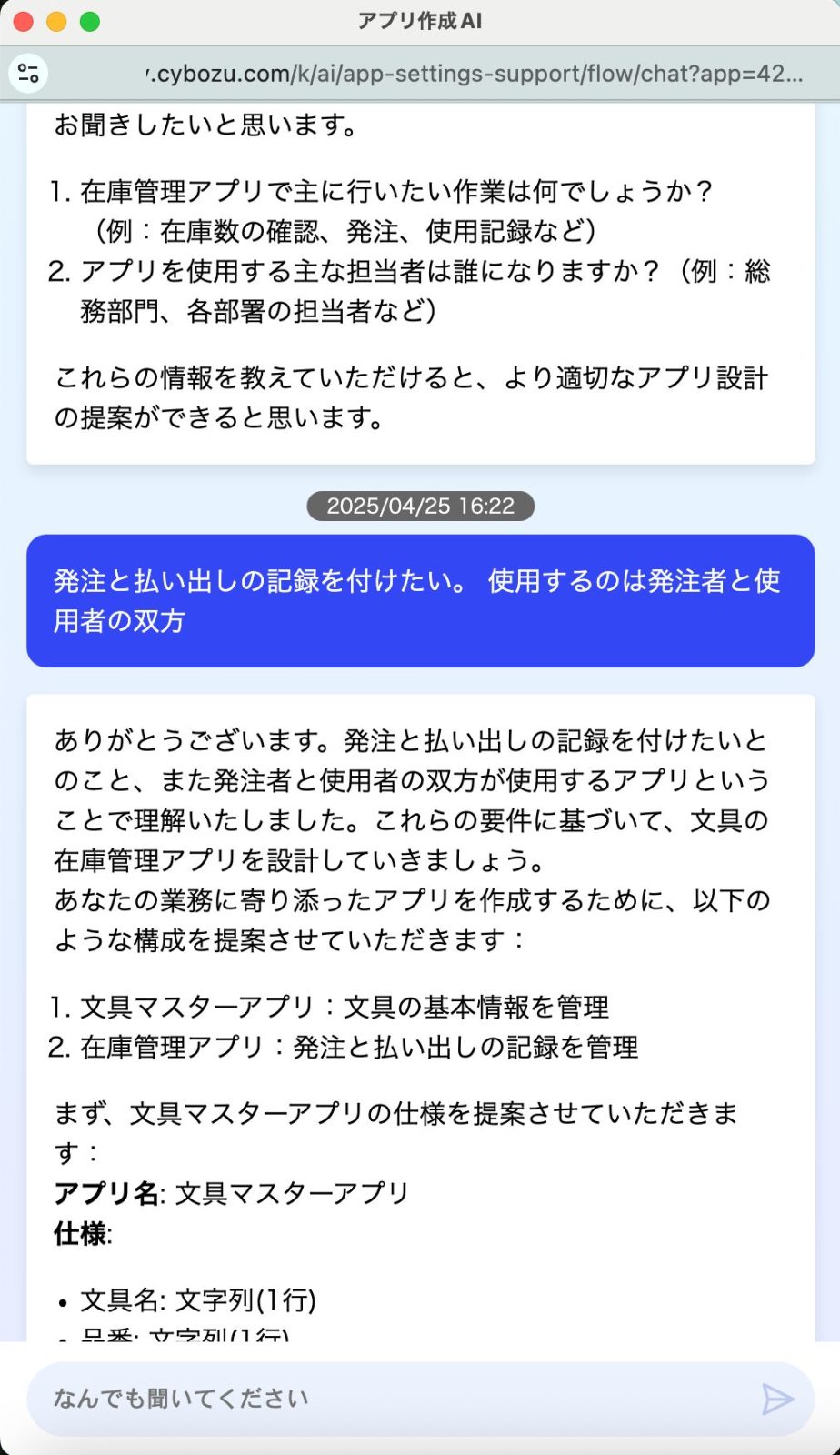

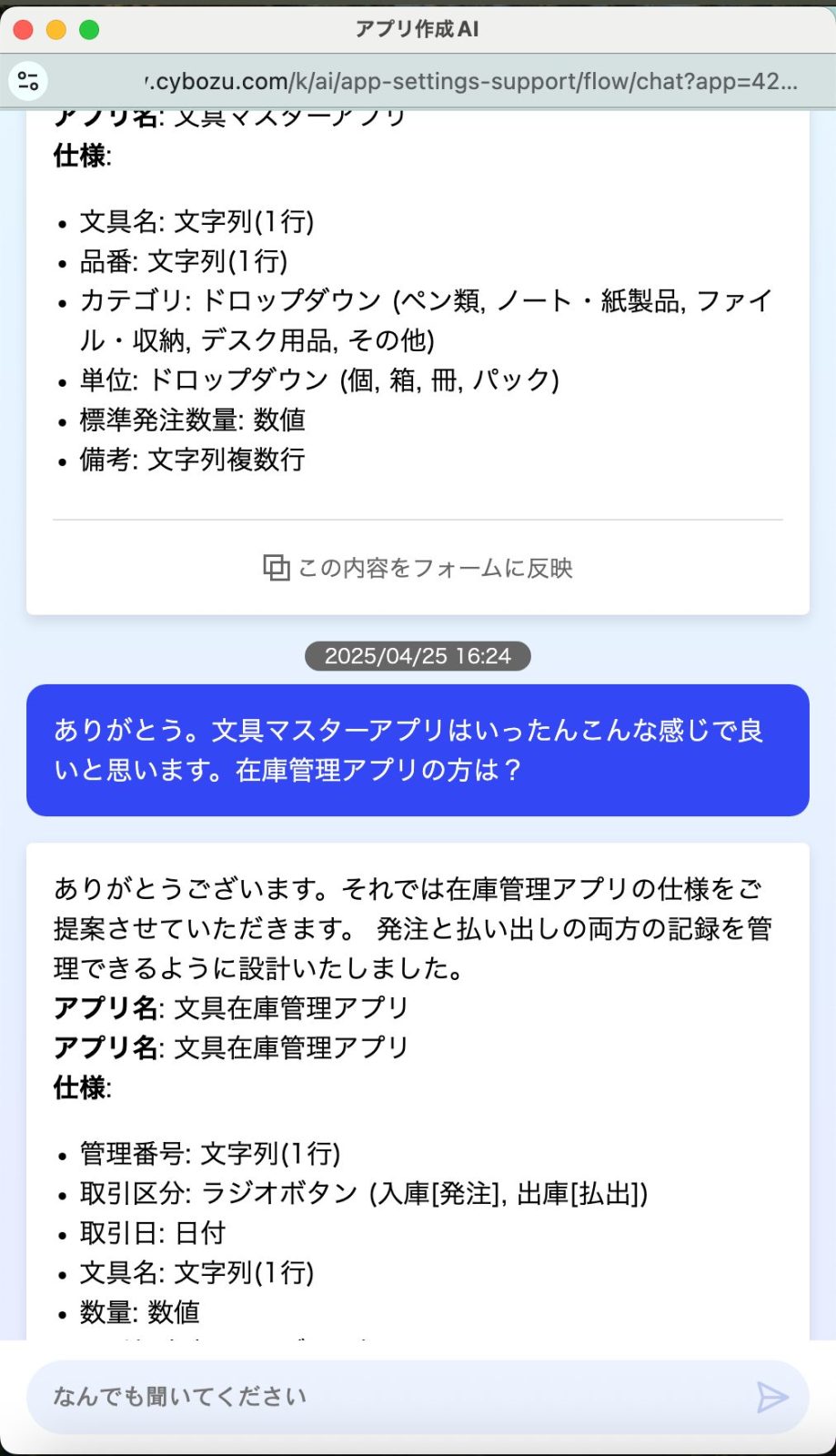

アプリ作成AI は AI と会話しながら作りたいアプリの要件を取りまとめて、アプリ作成を支援してくれる機能です。

kintoneでは多くのサンプルアプリが提供されていますし、現状ではこの機能で設置できるフィールドの種類に制約があるためどこまで使えるのかなと思っていたのですが、AIと話しながらアプリを作れるのは楽しいという向きには良い機能かもしれませんね。

アプリ作成のハードルが下がるかもしれません。

会話していくと複数アプリの作成を提案してくることがあるのですが、現状この機能は単一アプリの作成のみをサポートしているため注意してください。

文具マスターアプリが良い感じに出来たので、続いて在庫管理アプリの方を「フォームに反映」しようとすると、同じアプリのフォームの内容が上書きされてしまいます。

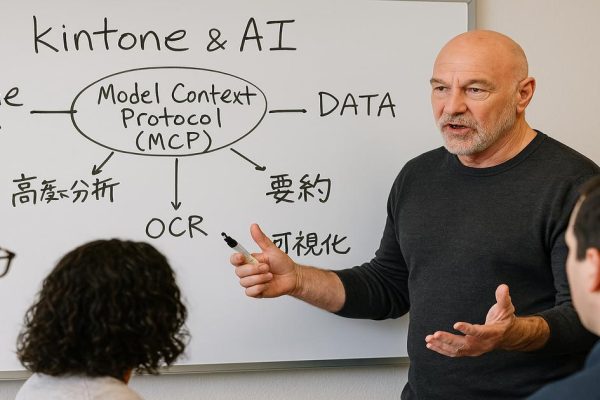

MCP Server を使って出来ること

kintone AIラボの機能は現状、開発者ライセンス(開発環境)や 30日間のお試し(試用期間中)環境、[組織間のアクセスを禁止する]のチェックを入れている環境では利用できません。

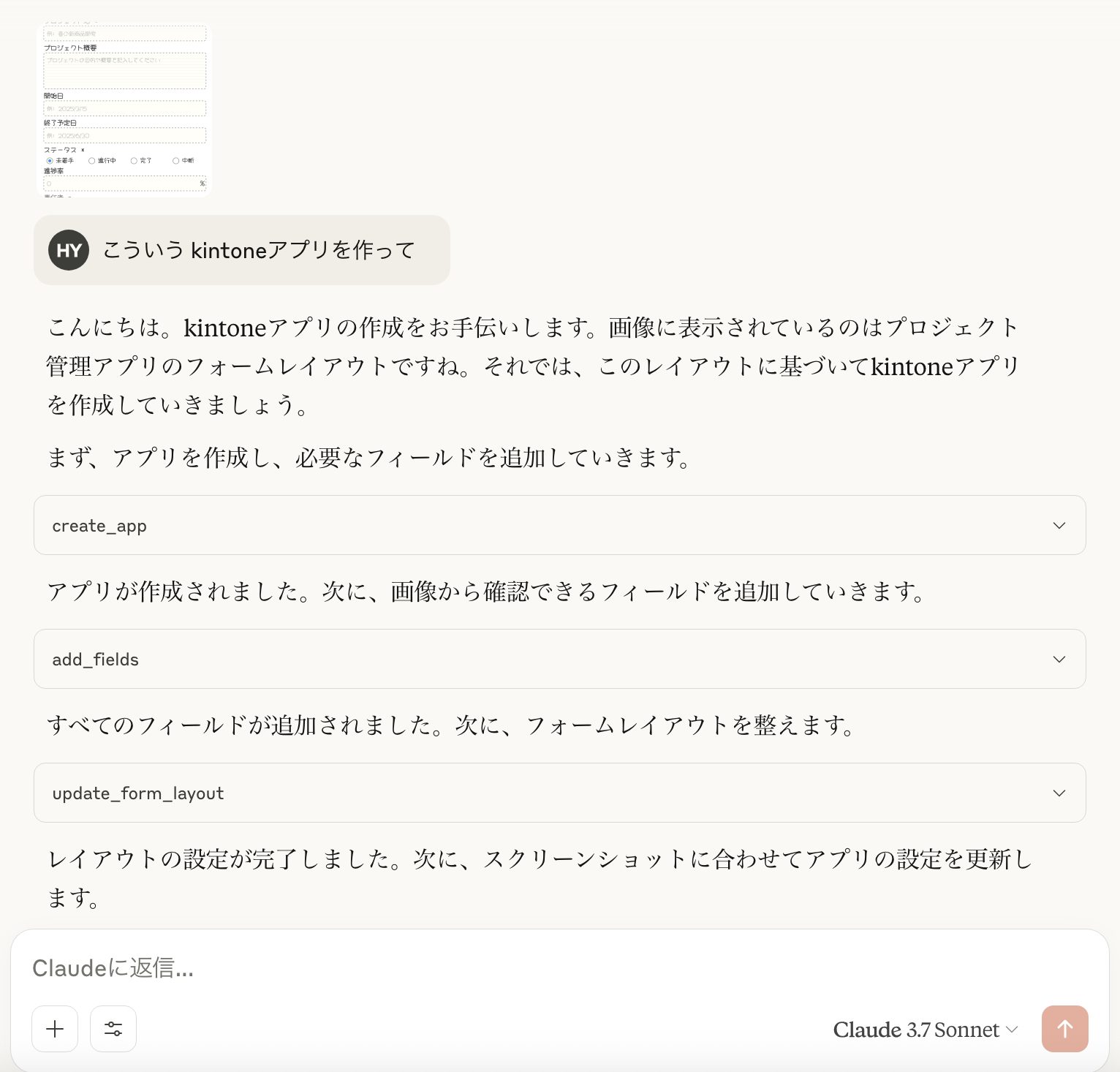

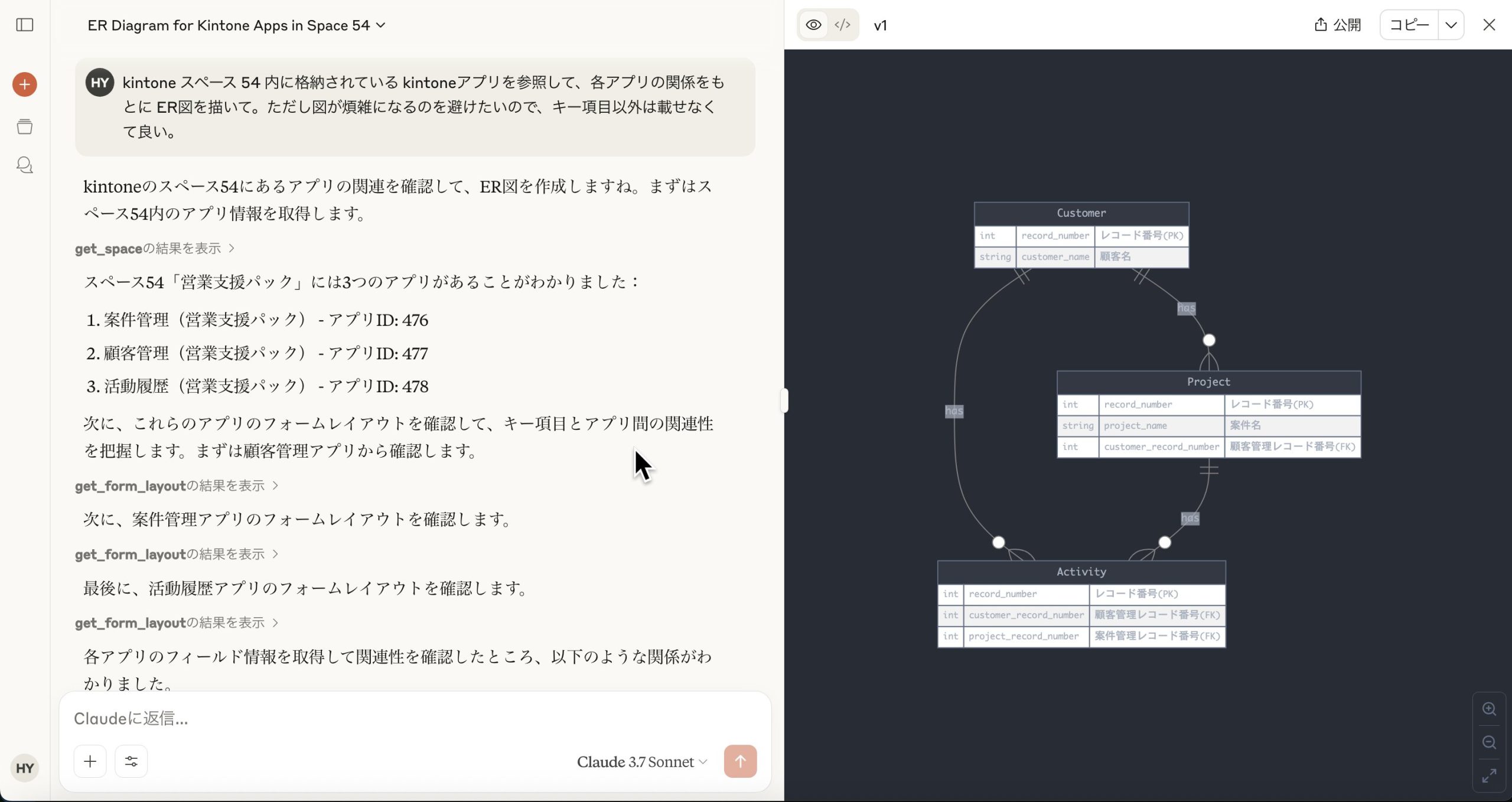

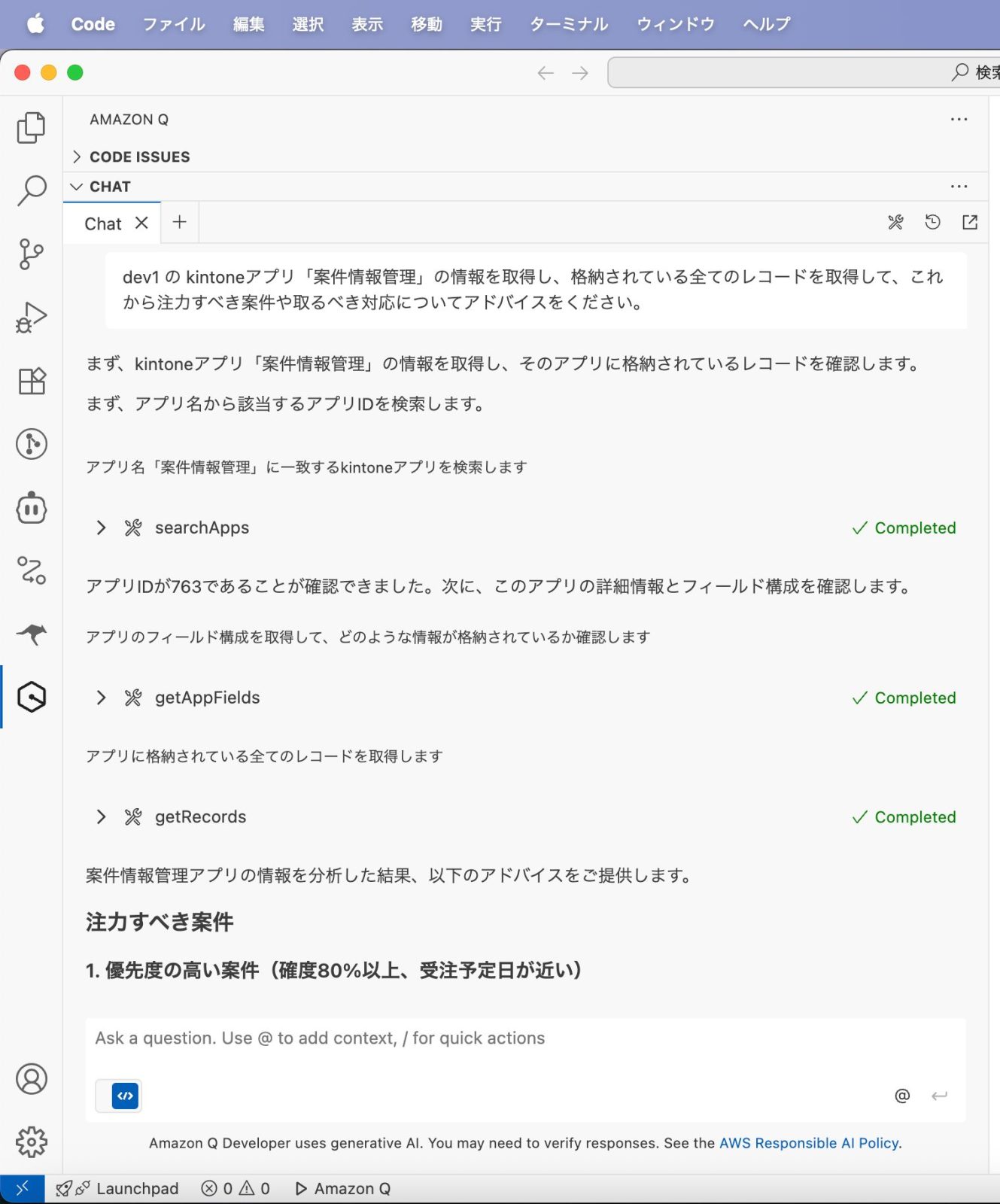

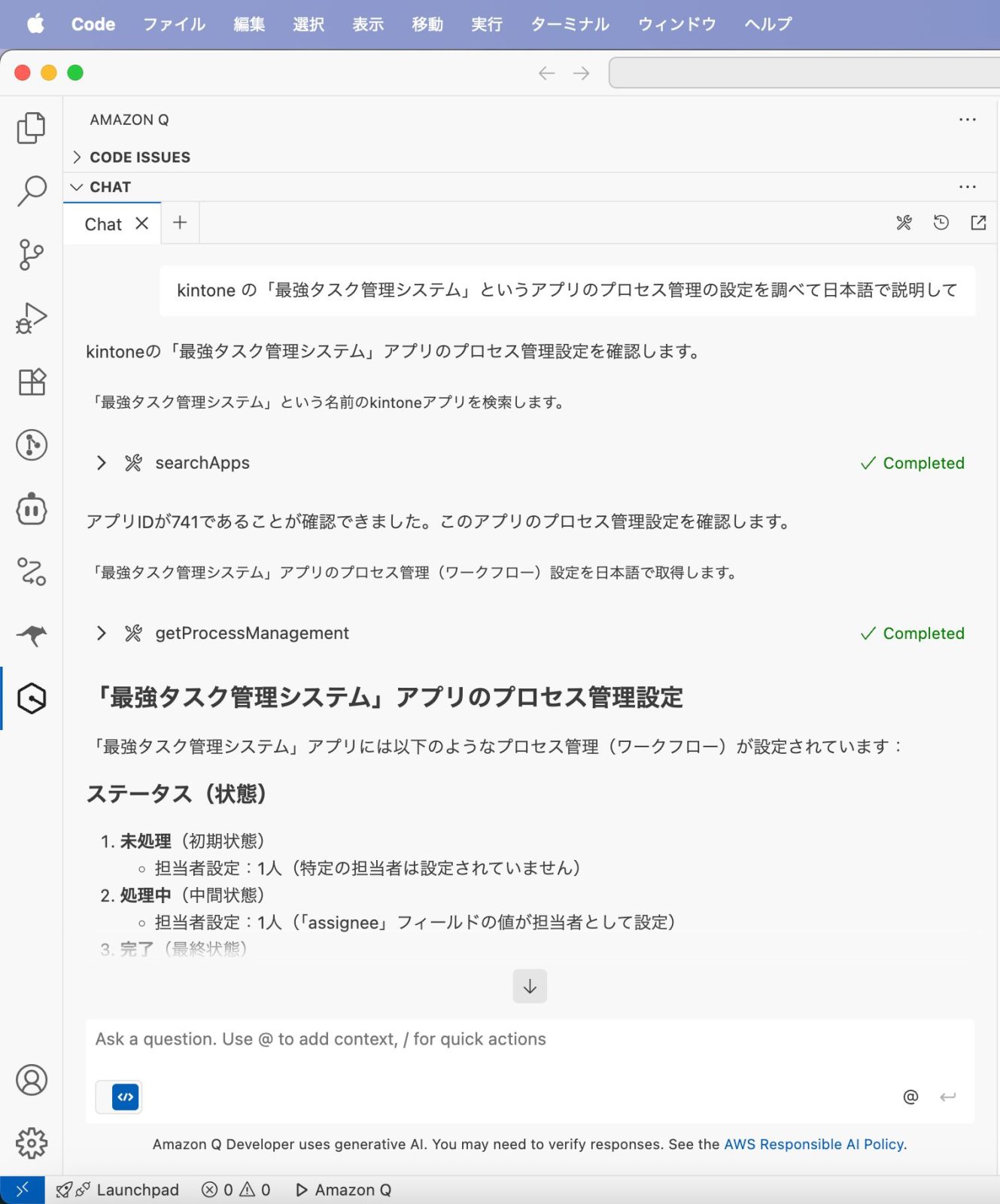

1月に kintone 用の MCP Server というものを作ってみたよ という話をブログに書かせていただいたのですが、これを使用すると、ある程度 kintone AI ラボ と同様の機能を体験できます。

例えば、作りたいアプリの絵を手書きで描いて、その通りにフォームを作らせたり、作成済みのアプリをもとにアプリ関連図を描かせたり、逆にアプリ関連図をもとに一連のアプリを続けて作成させたりといったこともできます。

他にも、例えばプロセス管理の設定で、あるグループが作業者に設定されているアプリの一覧を洗い出すといった用途でも利用できます。

従来は kintone API を使用したプログラムコードを自分で書いたり、誰かが作成したプラグインを利用しなければできなかったことが MCP (Model Context Protocol) を使用すれば AI に指示するだけで実現できるようになってきています。

Amazon Q Developer を使用すれば無料で試してみることもできます。

MCP Server のリスク

このところAI活用の文脈で MCP が話題になっており、サイボウズさんのブログでも 二日連続で取り上げられたりしているのですが、誰が作っているかも分からない、そこら辺に落ちているような MCP Server を使用するのはとても危険だということを注意喚起したいです。

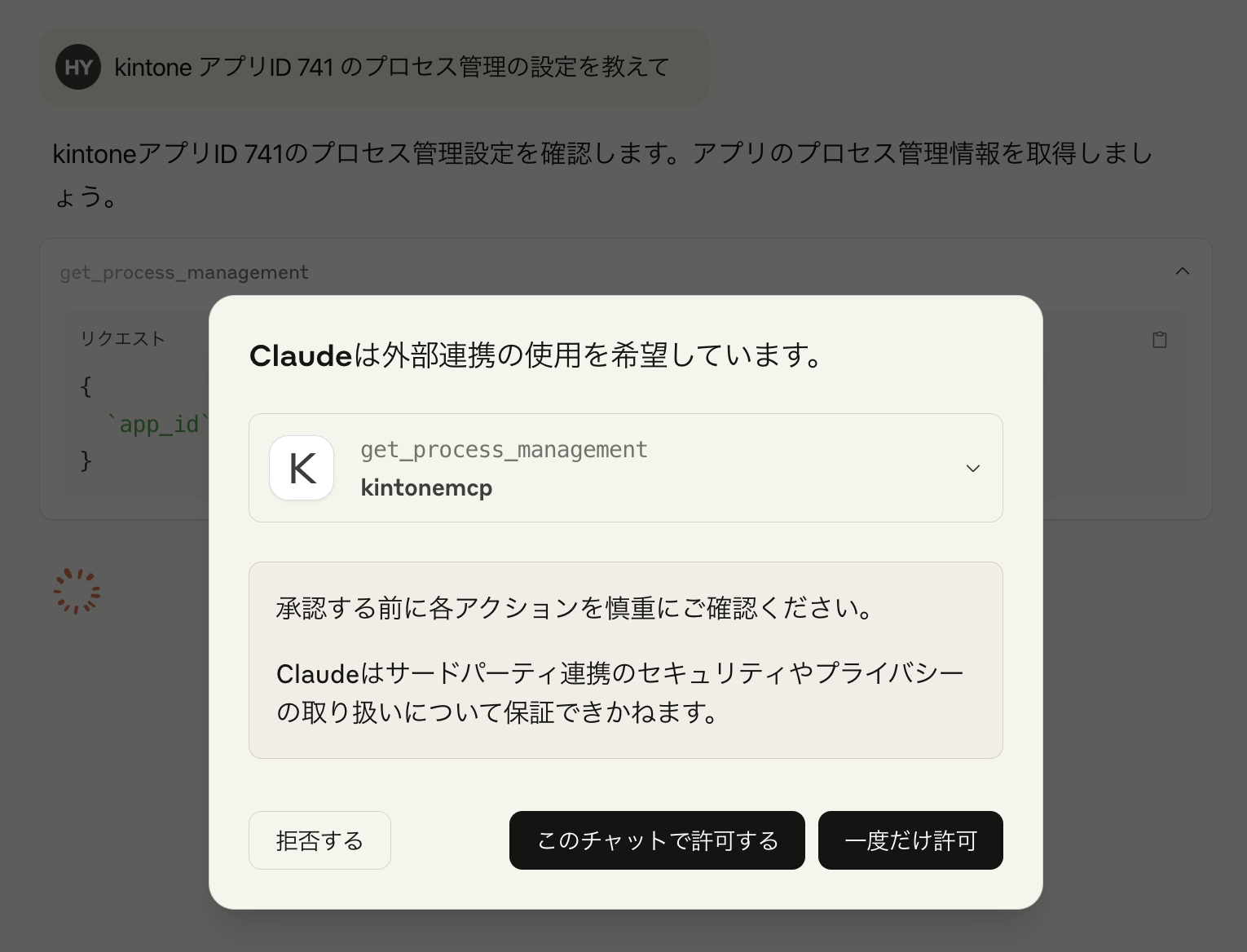

MCP Server を使用する際には以下の画像のように「許可」を求められますが、ここで「許可」した際に MCP Server が実際に何を行うかは分かりません。

つまり、上図で「許可」した「kintoneアプリのプロセス管理の設定を取得する」というアクションだけを忠実に行うのか、実はそれだけではなく大事な情報を裏で何処かへ送信してしまう等の悪事を働くとか、全ては MCP Server の実装に委ねられてしまっているのです。

誰かが公開している信頼できない kintone のプラグインを利用して、後日酷い目に遭うのと同じ理屈です。

MCP Server を利用する際は必ず信頼できるものだけを使用するようにしてください。

github等でソースコードが公開されているものがベターだと思いますが、それだけでは十分ではないかもしれません。

私は こちらの記事 に書かれているように Deno のような通信先を限定可能な仕組み上で動作するものが望ましいと思います。 また、 DeepWiki のように、ソースコードの内容について AI に対して質問できるようなサービスも出てきているので、こういったものを利用して問題がないかを調査・確認することも必要かもしれません。

望ましいのはサイボウズ社が責任を持って公式の kintone用 MCP Server を提供してくれることです。

今後は AI の領域でビジネスをするなら MCP 対応は避けられない と ブログでも述べられている ので、期待して待っていてよいのかもしれません。